2018年3月16日(金)、前日に続き、JR二川駅から歩き始め、二川宿、白須賀宿、新居宿を経由してJR弁天島駅まで行きました。

行程は約18.5㎞、32800歩ほど歩きました。朝からあいにくの雨、午後からは止むような予報でしたが、午後も若干降っていました。

出発をやや遅くし、二川駅を9時頃歩き始め、雨が止むのを期待し、二川宿の本陣ではかなり長めの見学をしましたが止む気配はありませんでした。

そのため、予定ではJR舞坂駅まで行くつもりでしたが、一つ手前の弁天島駅まで歩き、宿泊先の浜松へ向かいました。

2018年3月16日(金)

JR二川駅前、激しくはありませんでしたが、雨が降っています。8時50分頃でした。

間口が狭く奥行きの長い敷地です。奥行きが50mほどあった旧中山道、奈良井宿の民宿のことが思い出されます。

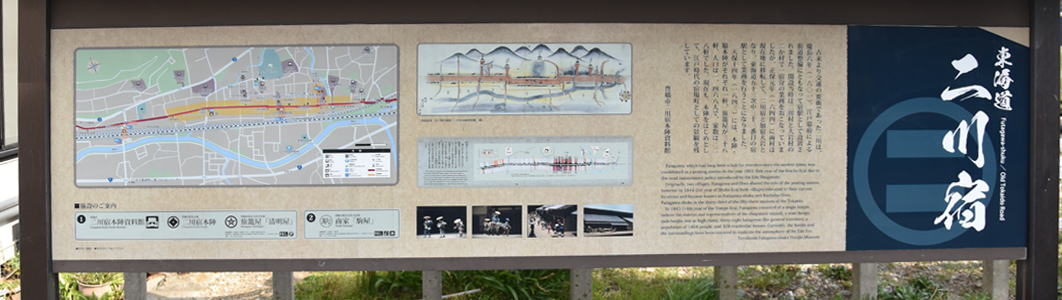

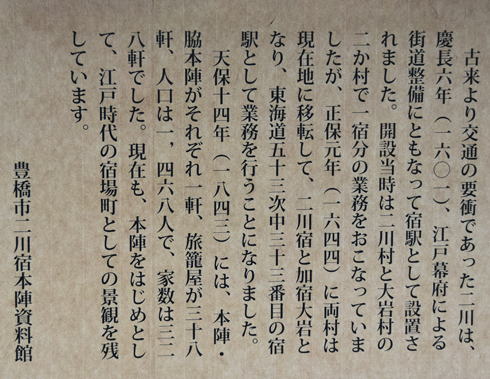

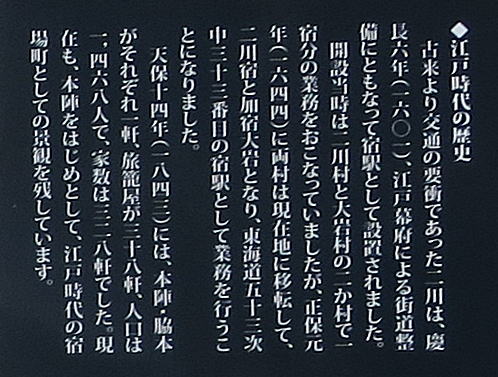

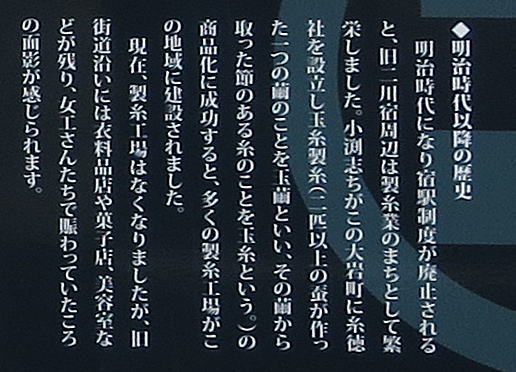

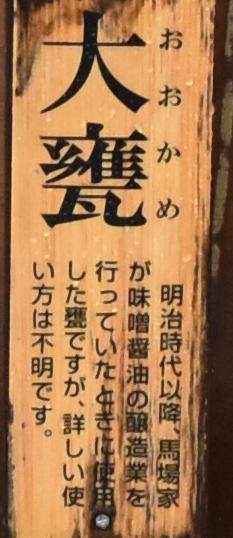

慶長6年(1601年)宿駅として設置されたが、現在地に移転したのは正保元年(1644年)、明治時代以降は製糸業が盛んであったようです。

中学生も参加されているようですね。

古美術品店

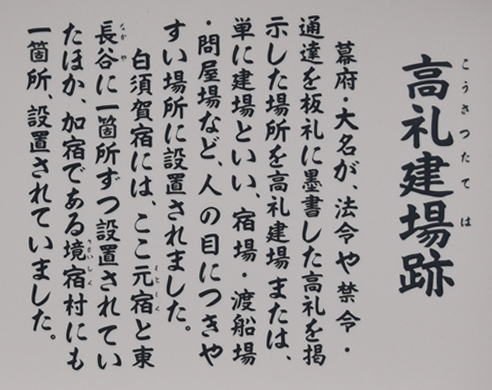

高札場跡 本陣、資料館に到着です。9時15分頃でした。

資料館

本陣、裏手にある資料館から入ります。

本陣の隣、旅籠屋です。こちらも資料館から入ります。

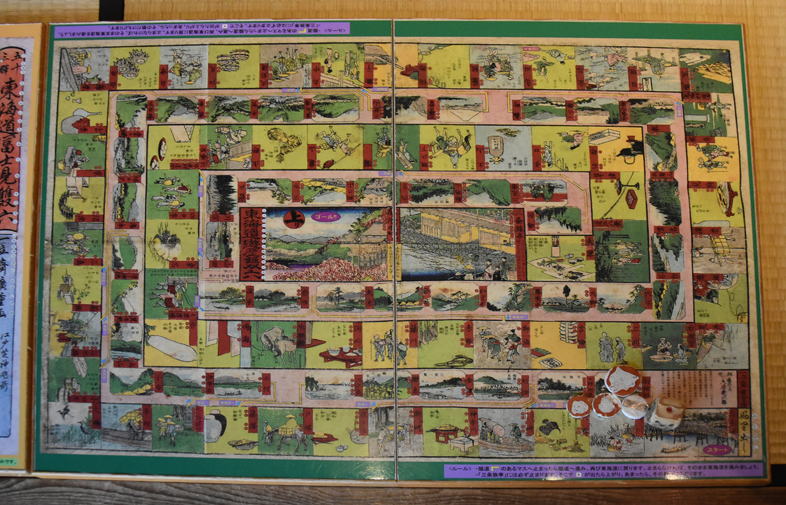

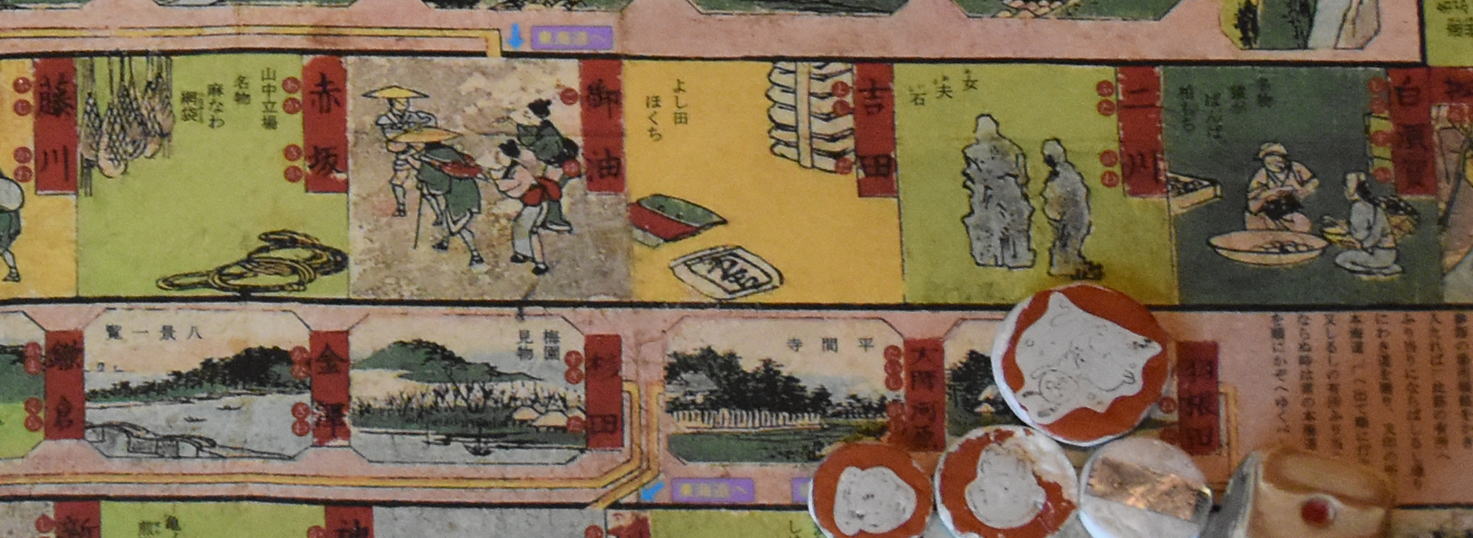

資料館、遊び道具などもありました。

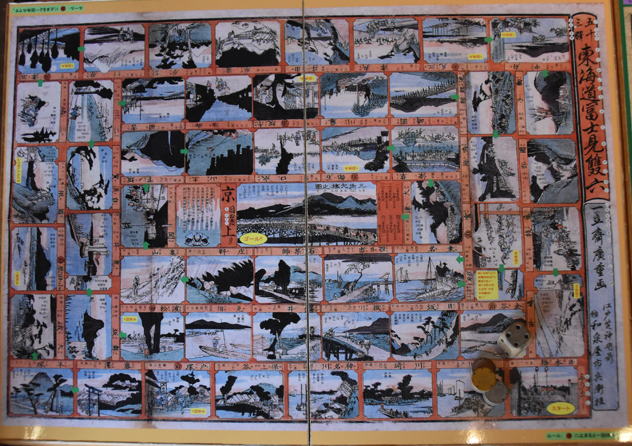

いつ頃の双六でしょうか。スタートとかルールなど書かれていますからそれほど古くはないでしょう。

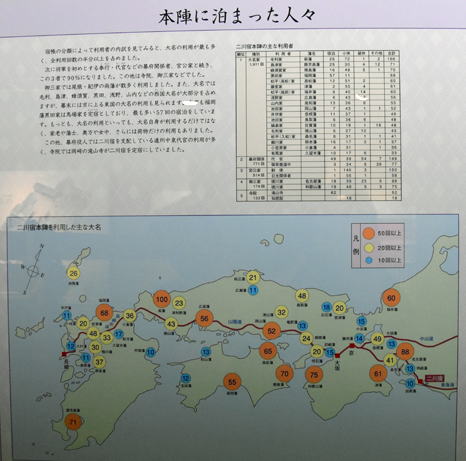

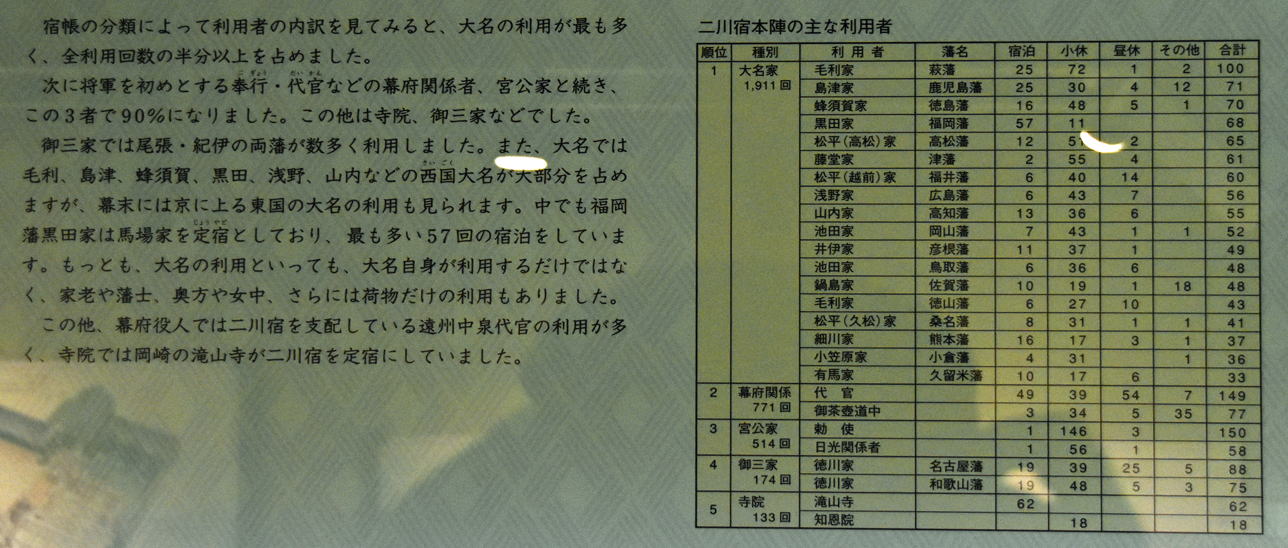

二川宿本陣の主な利用者、毛利家、島津家、蜂須賀家・・・・です。

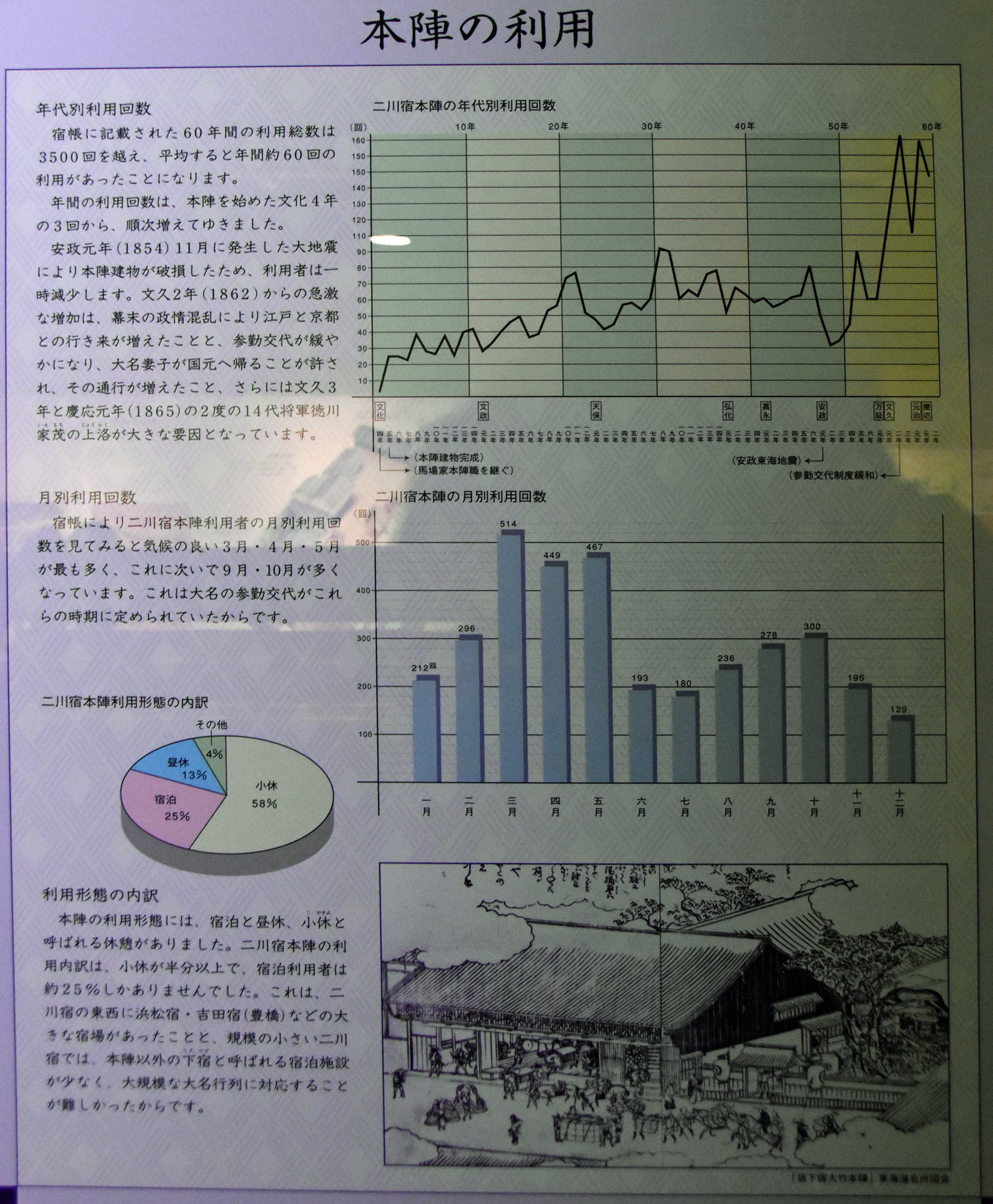

本陣利用状況の推移、参勤交代の時期は定められていたようです。

関札、草津宿では撮影できませんでした。

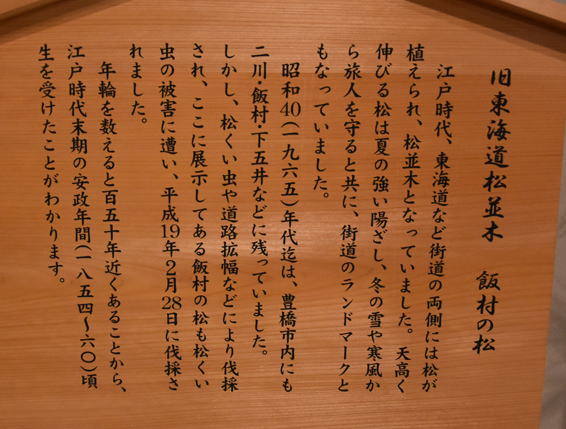

前日歩いてきた飯村に記念碑が建っていた松です。

見付土居、翌日歩いた舞坂宿には道の左右に残っていました。

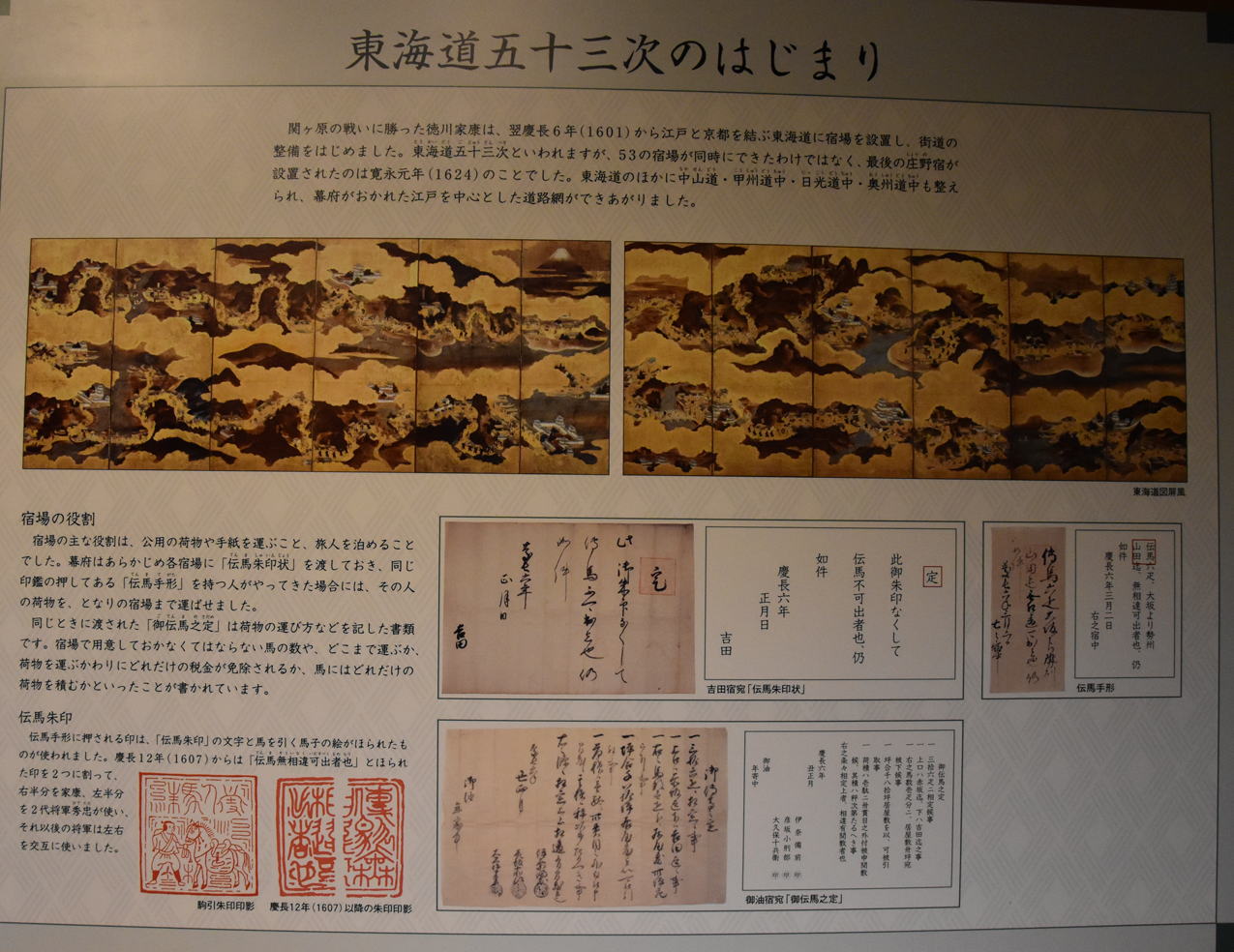

東海道53次、慶長6年(1601年)から整備が始まり、最後の庄野宿(三重県)ができたのは寛永元年(1624年)であったようです。

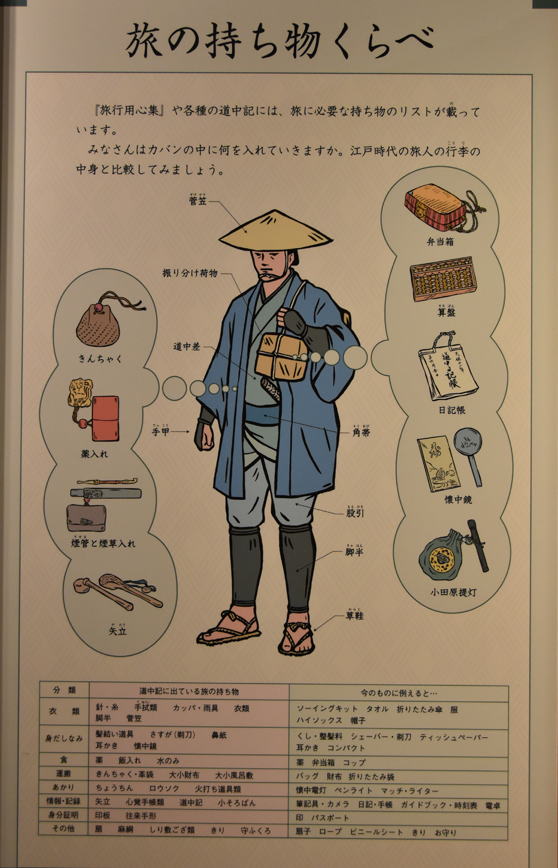

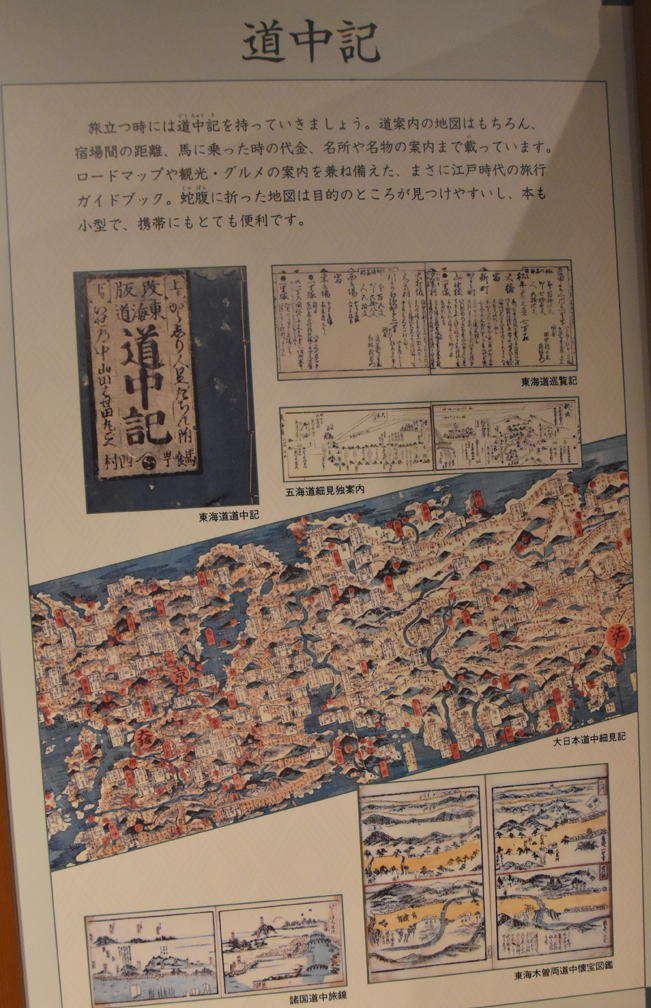

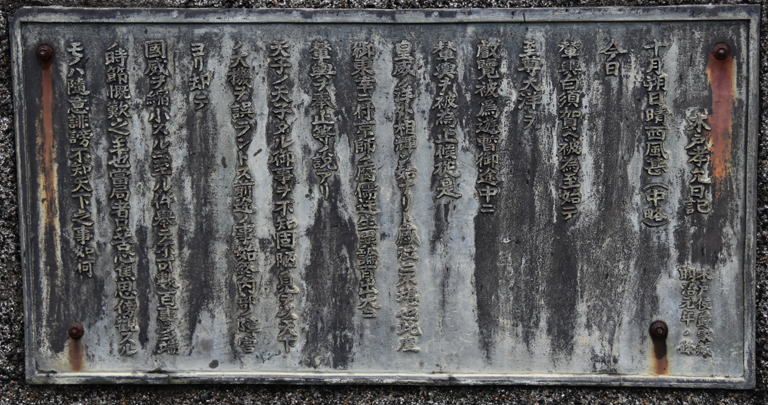

旅の持ち物くらべ 道中記

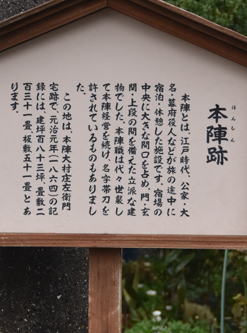

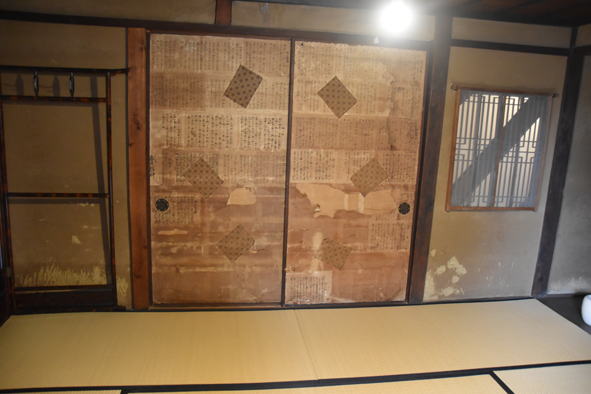

本陣内部 現存の本陣は東海道では草津宿と二川宿の2か所だけしかないようです。

車いすでの見学もできるのでしょう。前日まで雛飾りがあったようで、この日は掃除や展示物入れ替えの作業が行われていました。

古い時計 これはスイス、ラショードフォン、国際時計博物館展示のもの

雛飾りを片付けた後に並べられました。

隣の旅籠屋も見学できます。

旅籠屋の食事内容、悪くなさそうですね。 湯殿

雨のやむのを期待して、70分ほど本陣や資料館内で過ごしました。

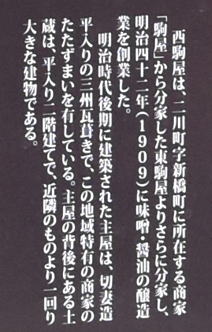

西駒屋、本陣前にあります。

相変わらず雨はやむ気配がないので10時30分頃歩き始めました。

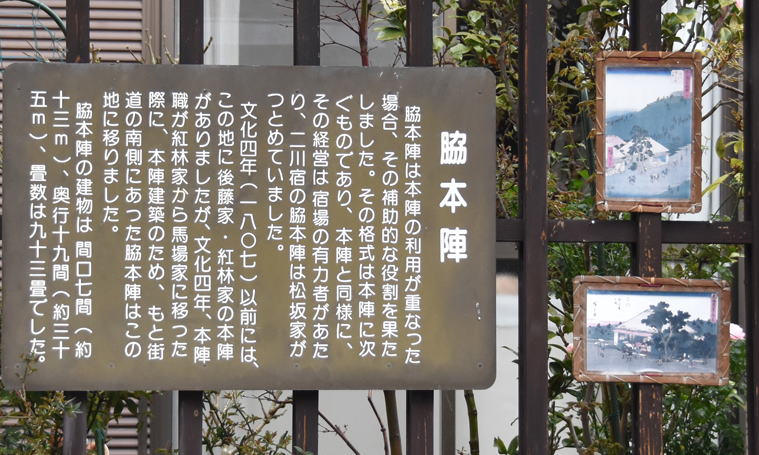

脇本陣

東の枡形近くに駒屋

駒屋ではひな祭りが4月8日まで開催されていました。

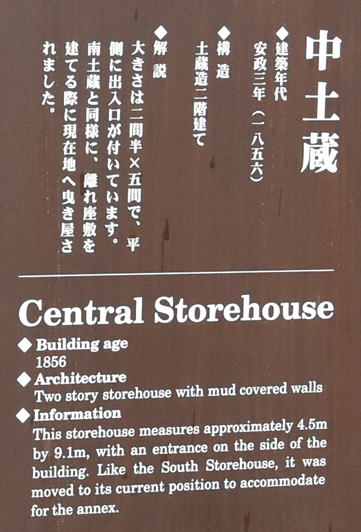

土蔵、外側の板は金具を外すと外れるようです。火事の時の延焼を防ぐようです。

この方にいろいろお話を伺いました。

庭にも雛飾り、雨に濡れていました。

駒屋を11時少し前に出ました。

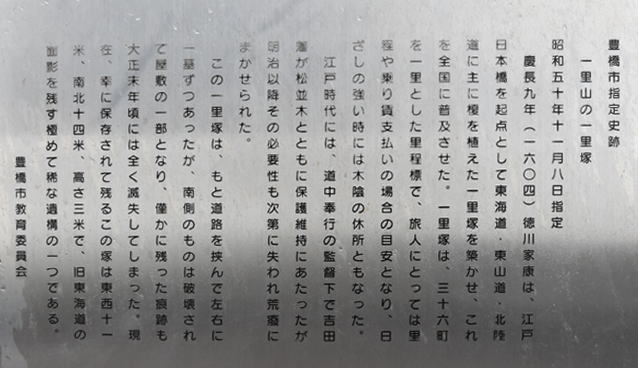

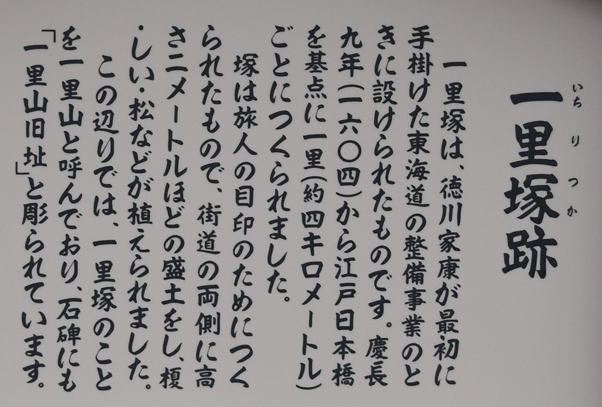

二川宿東の町はずれ、角に一里塚跡がありました。11時少し過ぎでした。

駒屋を出てから5分ほど歩くと宿場の外です。JR線の踏切を渡ります。

さらに、東海道新幹線のガード下を抜けると国道1号線に出ます。

次の宿場、白須賀宿近くまで1号線を歩きます。11時10分頃でした。

キャベツなどの畑や太陽光発電パネルなどの中、国道1号を進みます。

国道1号線をだいぶ歩きました。一里山一里塚(東細谷一里塚)です。広い範囲に樹木が植えられ、塚の感じがしません。

二川の一里塚から50分ほど歩きました。11時50分頃でした。

一里塚から少し歩いて、1号線から左へ別れます。173号線と書いてあります。

ここで愛知県から静岡県に入ります。拡大写真で愛知の「愛」が見えます。

近づくと、境界の印の文字がガードレールで見えません。12時頃でした。これが県境の境川のようです。

案内書ではこの川を境として土も赤土から黒土に変わるようですが!

173号線から左に分かれて白須賀宿へ入ります。12時10分頃でした。

旧東海道、国道1号線(東海道)、国道1号線潮見バイパス(浜名バイパスへ続く)の関係

庚申堂、見ざる聞かざる言わざるの像がありました。

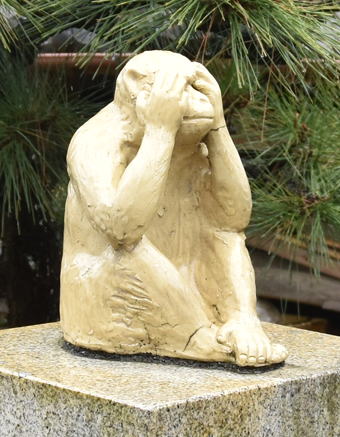

その奥、見たり、聞いたり、言ったりする猿?

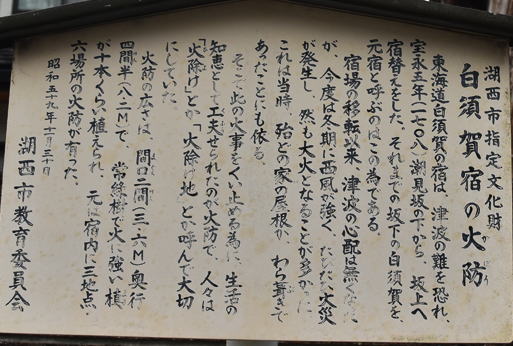

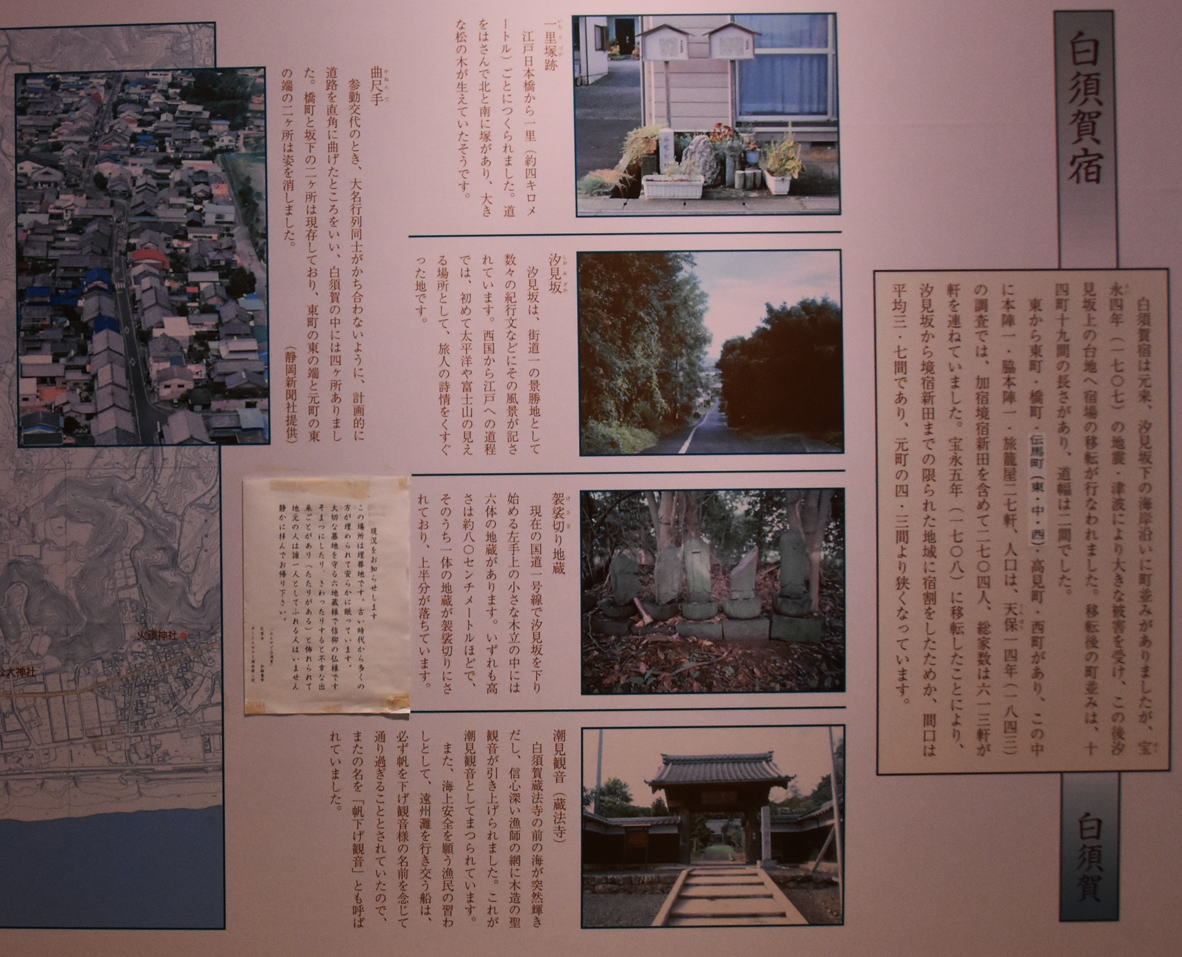

宝永五年(1708年)に白須賀宿は津波の難を恐れて潮見坂の下から坂上に宿替えをしたようです。前年の宝永四年に南海トラフ大地震がありました。

津波の難は逃れたが、今度は火災の難、火防に取り組んだようです。

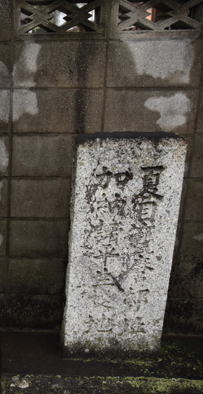

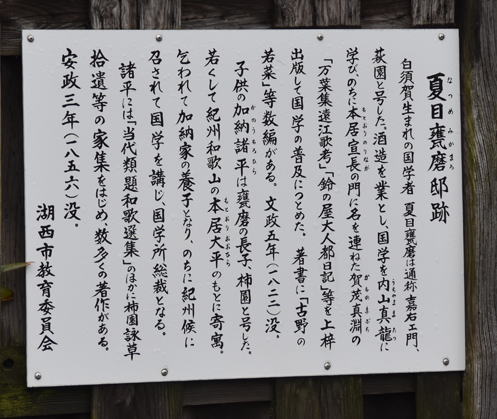

夏目甕麿邸跡 本陣跡、12時20分頃でした。

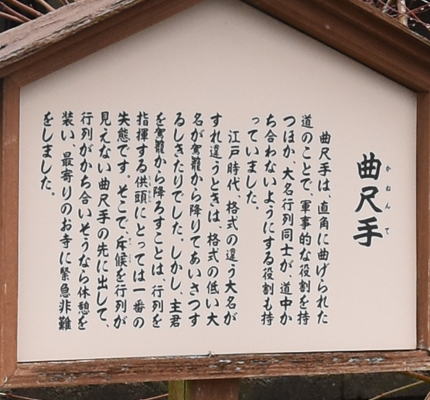

曲尺手

防犯合言葉 いかのおすし

火災予防

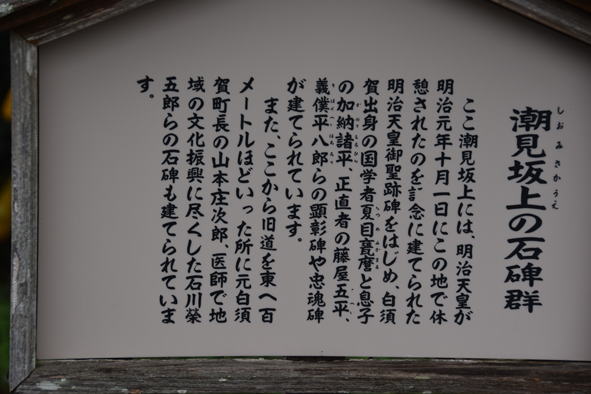

潮見坂上の石碑群

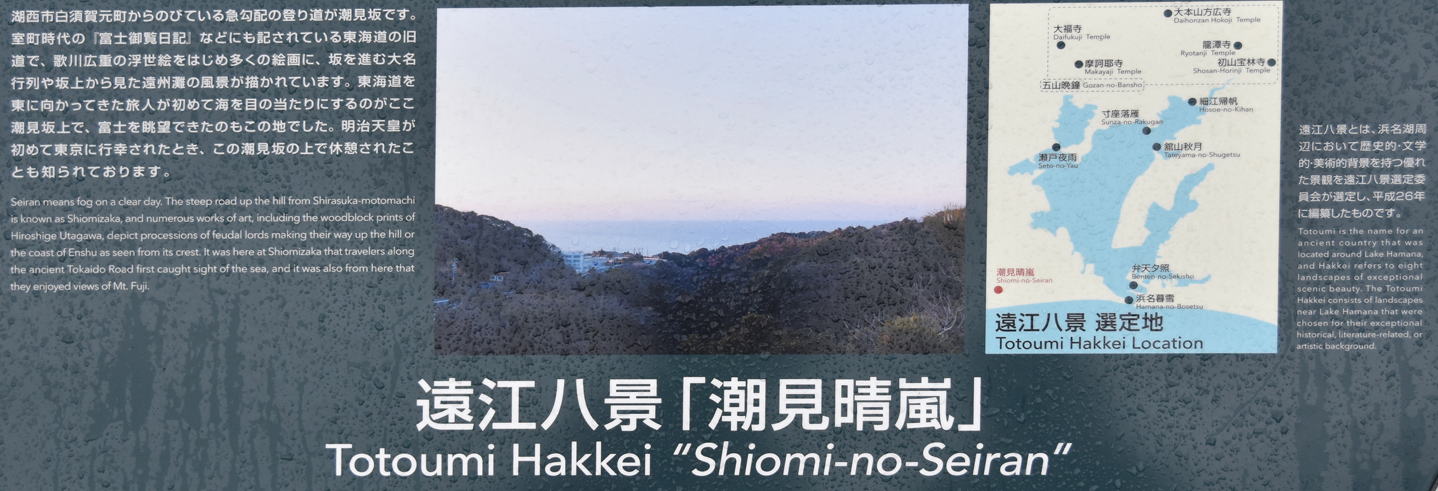

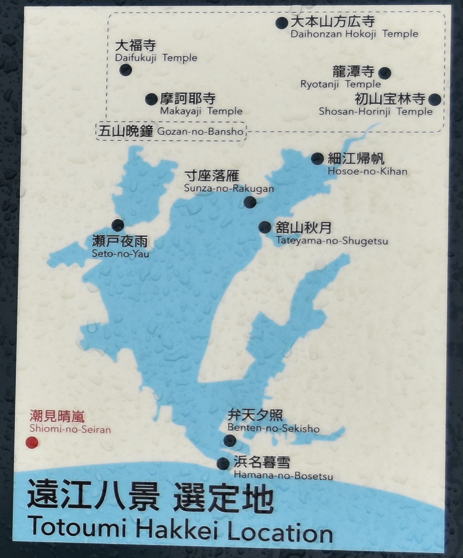

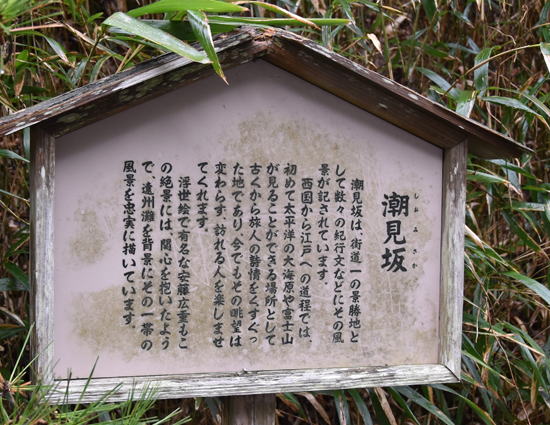

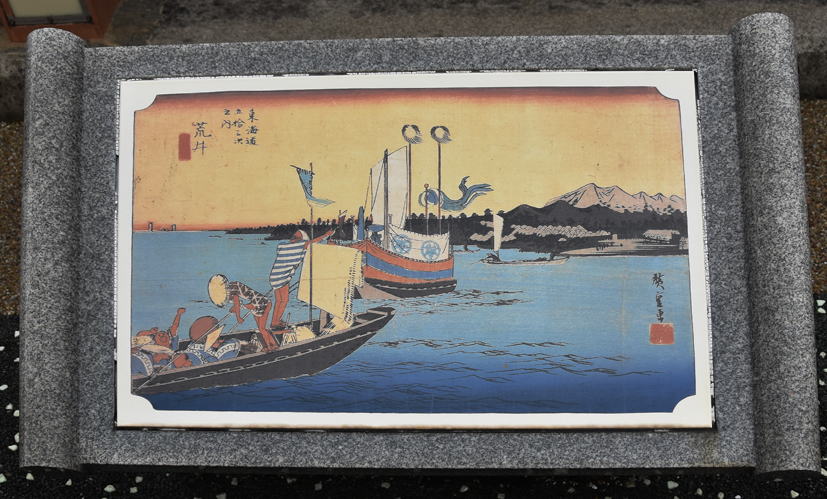

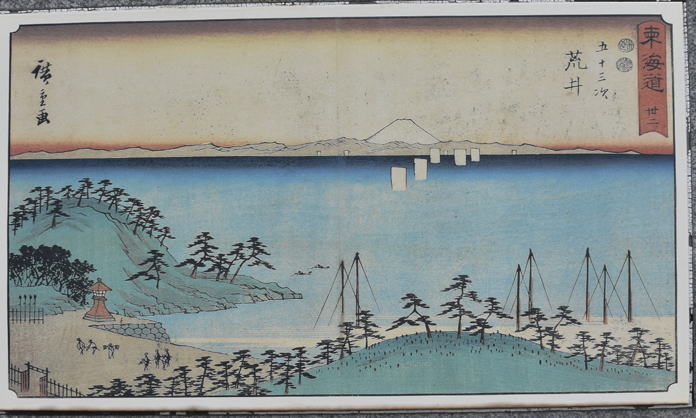

遠江八景の一つ、潮見晴嵐

あいにくの天気でしたが、太平洋は望めました。

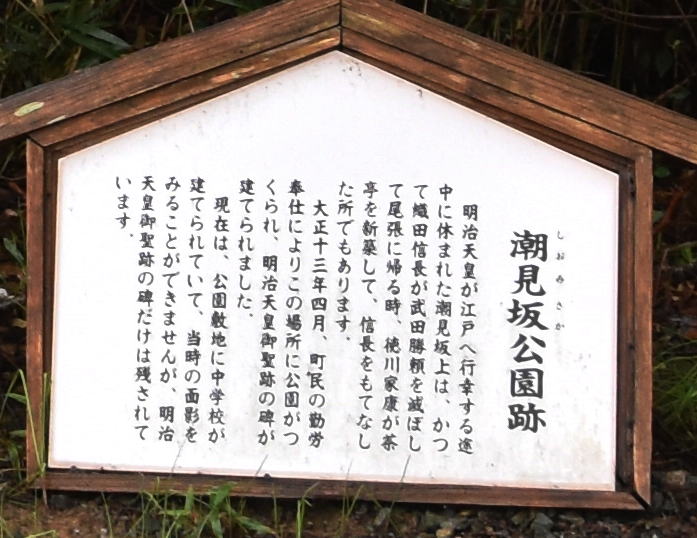

潮見坂公園跡、道路の左側は中学校です。

中学校の校門脇に潮見の像がありました。「潮見の像、耳をすませば」とあります。

波が高い時などは潮騒が聞こえるかもしれません。

「おんやど白須賀」に到着しました。12時40分頃でした。白須賀宿に関するいろいろな展示物がありました。

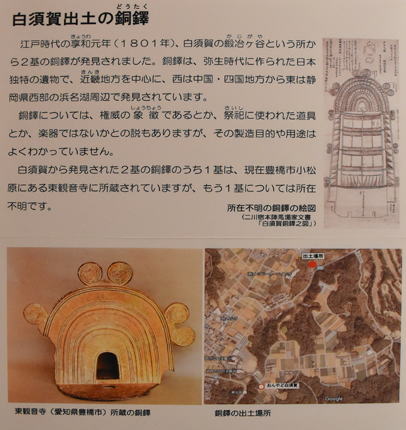

白須賀出土の銅鐸

おんやど白須賀、12時50分頃出発しました。

潮見坂、急な下りです。雨の日は滑らないように注意が必要です。

直進方向には海が見えますが、左の道へ曲がります。

坂の下まで下りました。宝永五年前はこの辺りに白須賀宿があったのでしょうか。新居宿への道がまっすぐ続きます。

道の左手は山になっています。

この辺りの海抜は7.7m、津波が来たら危険です。新居宿あたりまで、旧街道、200mほどごとに左の山に向かう道が付いていました。

一里塚跡、13時5分頃でした。

高札場跡

山の上、風力発電装置が見えました。グーグル地図ではこの一帯ゴルフ場になっていました。

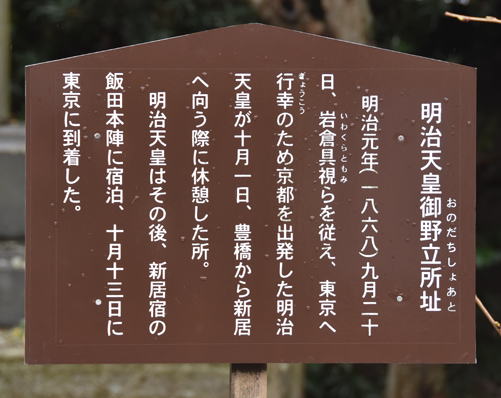

明治天皇御野立所址

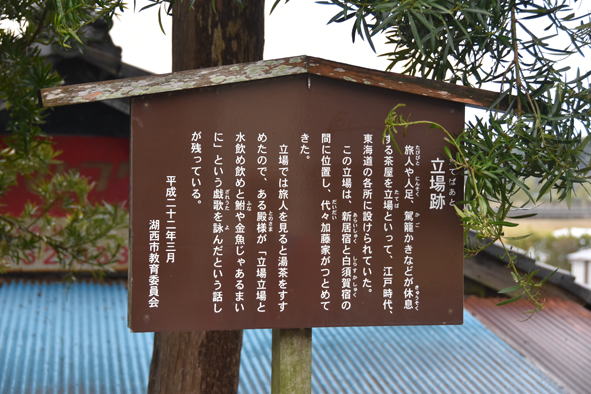

津波非難の標識が見えます。 立場跡、旅人や人足、駕籠かきなどが休息する茶屋のこと

遠くの松林の手前とその向こう側、東海道(一号線)と浜名バイパスが通っています。 旧東海道、この辺りは松並木が片側だけですが残っています。

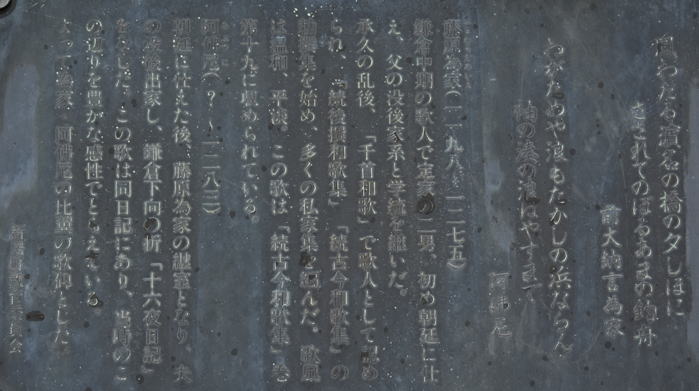

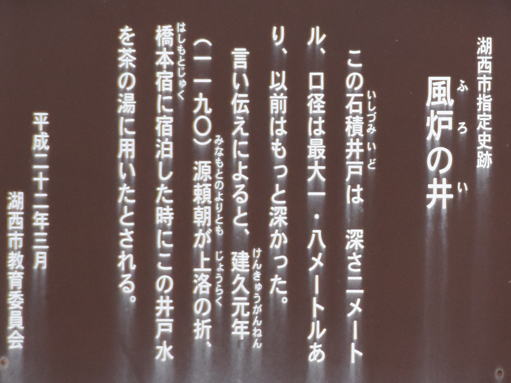

風炉の井 建久元年(1190年)源頼朝が上洛の折、この井戸水を茶の湯に用いたとされている。

橋本西で417号線(東海道)に合流し、すぐ先の橋本交差点で左の道に入ります。13時55分頃でした。

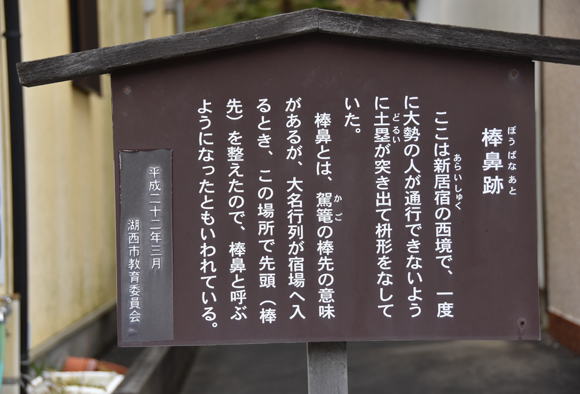

棒鼻跡

棒鼻の意味は!

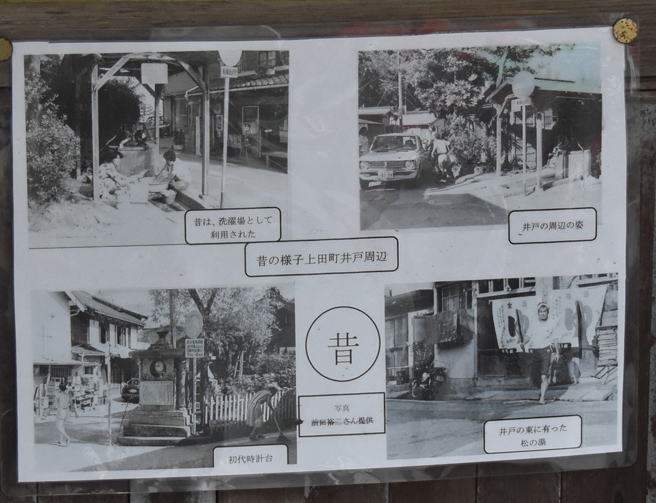

少し脇道に進むと、夫婦井戸、最近は飲み水としては使われていないようです。汲み上げ口が2つ付いています。

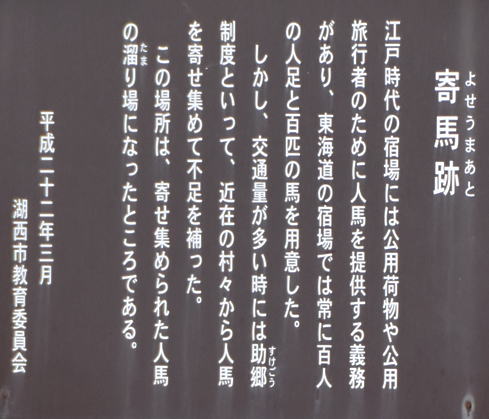

寄馬跡、宿場では公用荷物や公用旅行者のため、常に100人の人足と馬を用意してあった。交通量の多い時には助郷制度もあった。

これまでの旧街道歩きで、助郷制度がきつく、近在の村々は大変であったことなど、どこかの宿でその歴史や解説がされていたことを思い出しました。

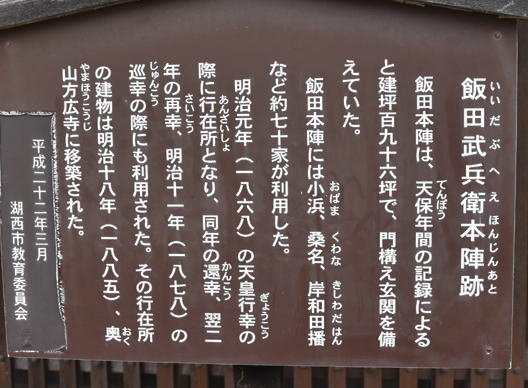

新居宿、中心部に到着です。飯田武兵衛本陣跡、14時10分頃でした。

ここのお菓子は名物のようですが、この時間、もう売り切れていました。

あとひきせんべい、こちらも名物、買うことができました。噛んで食べると硬いですが、口の中に少しの間、入れていると柔らかくなります。

明治のころの芸者置屋、ここは置屋と料亭を兼ねていたようです。

国指定特別史跡新居関所

江戸時代に建てられた関所の建物として残っているのは国内、ここだけのようです。1854年の安政地震後の1855年再建です。

これは消防団の詰所のようです。

この日は朝から食堂などがなく、途中は持っていたピーナツなど食べて過ごしましたが、14時30分頃ようやくケーキとコーヒーにありつけました。

15時ごろ出発しました。ここから先は江戸時代には舞坂まで船で移動していたので旧東海道ではありませんね。 浜名橋を渡ります。

白須賀へ行く路線バス

JR新居駅、15時10分頃でした。

弁天島へ渡る一つ目の橋、自動車道とは別にあります。陸側から、新幹線、JR東海道線、歩行者・自転車用の橋、自動車用と4系統が集まっていました。

なぜかヒトデが、フェンスの外へは行けないはずですが、釣り人か、それとも嵐でここまで打ち上げられたか。鉄橋下にはカワウがいました。

15時35分頃、渡り切りました。渡りきるのに7,8分かかりました。

弁天島の標識

「日本のどまん中、はませい」とあります。何がど真ん中なのでしょう。

浜名湖は入り組んでいます。 中浜名橋を渡ります。15時45分頃でした。

遠江八景、「舘山秋月」の舘山寺はここから直線距離で約9㎞ですが、

橋を渡って行くことができるようです。

遠くに見える橋は国道1号線の浜名バイパスです。左の鳥居、弁天神社の鳥居かと思ったら!

実はこれは「舞阪町観光シンボルタワー」と脇に書いてありました。

中浜名橋を渡るとすぐにJR弁天島駅です。15時50分頃でした。

この日の宿泊地、浜松に向かいます。

浜松駅前 「出世大名家康くん」と書いてあります。

この日は連尺近くのホテルに泊まりました。 夕食は鰻!

ページのトップに戻る