2017年4月20日(木) 信越線横川駅から坂本宿、碓氷峠、軽井沢宿を経由し、しなの鉄道、中軽井沢駅まで歩きました。

横川駅辺りは標高が380mほど、坂本宿は標高が約450m、山道に入り、一気に標高約800mの刎石山山頂近くまで登る急登、

その後は尾根伝いの感じで一部急登もありますが、標高約1200mの碓氷峠まで緩やかに登ります。

碓氷峠からは遊歩道を経由し、軽井沢宿へ、さらに一般道を歩き、標高約940mのしなの鉄道中軽井沢駅まで下りました。

横川駅を9時15分に出発、中軽井沢駅へは15時5分頃到着しました。約18㎞の距離、5時間50分かかりました。万歩計では約36000歩でした。

坂本宿から碓氷峠までは山道ですが、道はよく整備されていました。

すれ違ったハイカーは20名弱でしたが、その中で日本人は3名だけ、残りは皆ヨーロッパ系の外国人のようでした。

軽井沢側からの方が下りが多く、楽でしょう。

2017年4月20日(木)

高崎からの信越線車内から、妙義山(左)と雪の残っている浅間山(右)

信越線車内、横川近くから 丁須の頭

横川駅、到着が9時15分、旧中山道歩きの出発です。 駅前の峠の釜めし店、まだ朝早く(9時15分)、締まっていました。

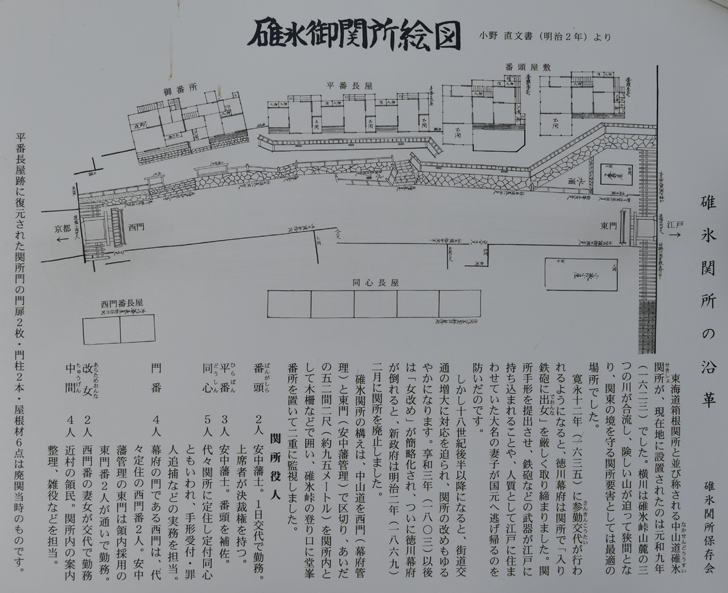

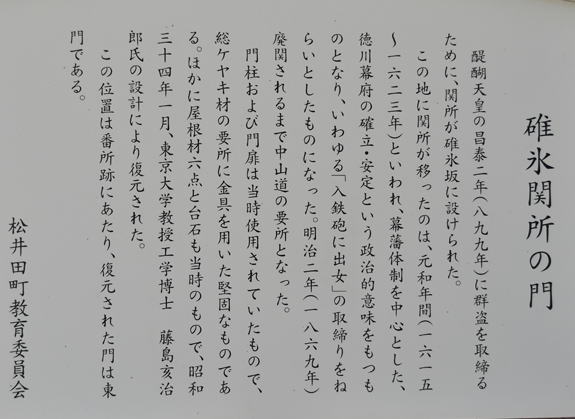

関所跡、写真右端の白い柱、東門の位置とあります。 桜はもう散っていました。

碓氷関所跡

資料館もありましたが、春、秋の土日祭日限定でした。

おじぎ石、通行人はこの石に手をついて手形を差し出したようです。899年にできた碓氷坂の関所跡はこの先で出てきます。ここにできたのは江戸初期

前回通ったアプトの道の下をくぐります。 18号線はこの先で碓氷バイパスと中山道(めがね橋を通る)に分岐しています。

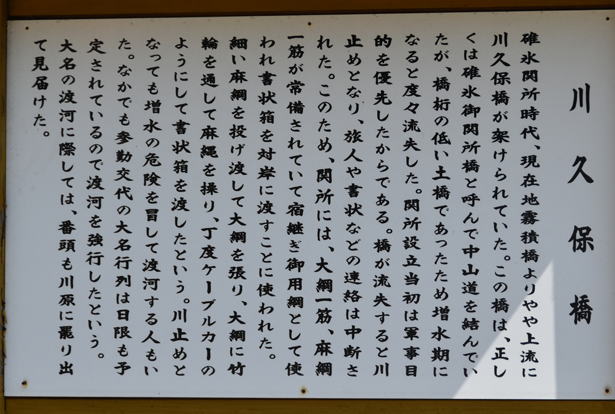

霧積川を渡ります。江戸時代には橋が流されたりして往来は大変であったようです。ロープで書状を運んだりしていたようです。

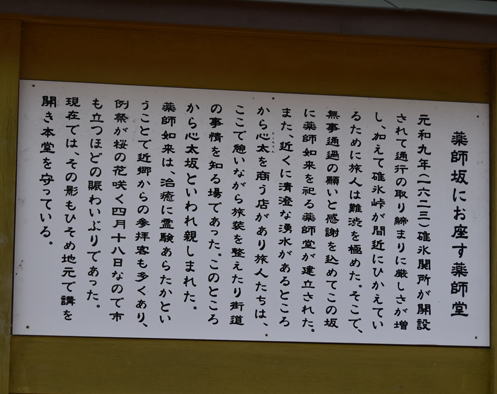

薬師坂(心太坂) カラスが倒木で何かをついばんでいました。

ツツジ ボケ

自生しているボケの花

坂本宿への道、「花と緑のぐんまづくり」、道路の両側、鉢植えの花が1km以上にわたって置かれていました。

桜は散りましたが、色々な花が咲いています。

上信越自動車道が中ほどで上を横切っていました。

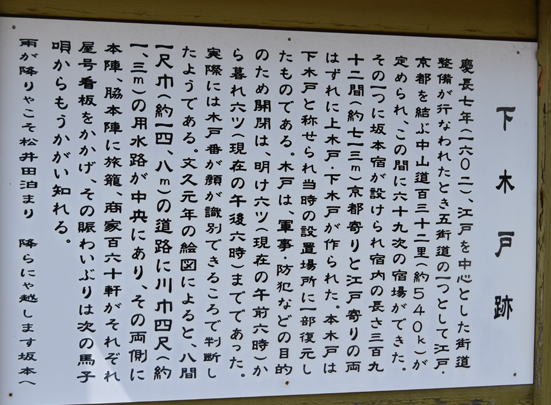

坂本宿、下木戸跡、9時45分頃到着です。

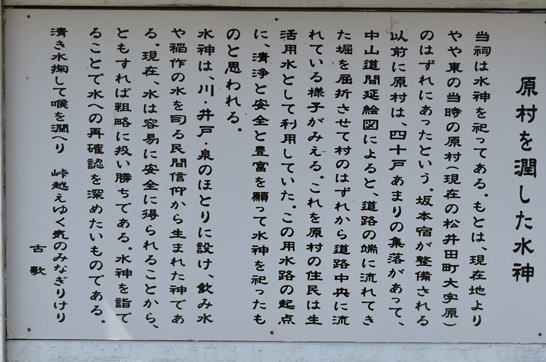

道路に沿って綺麗な水が流れています。 坂本町道路元標

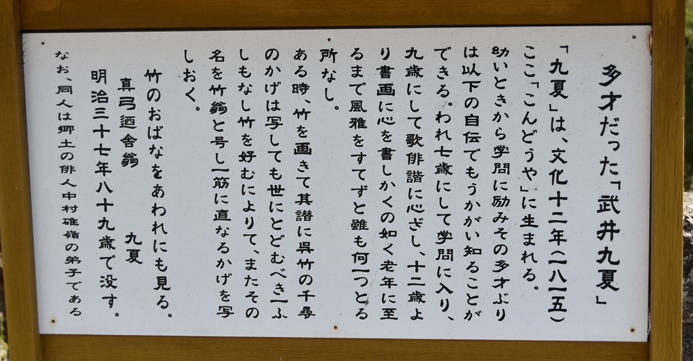

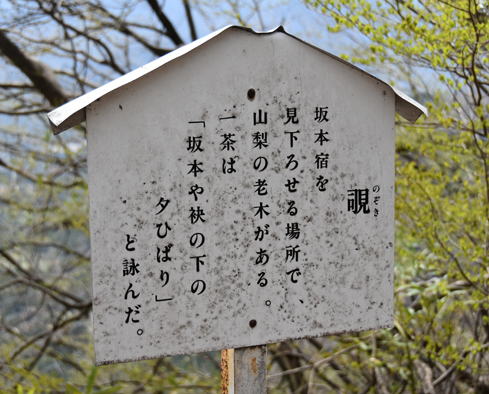

武井九夏

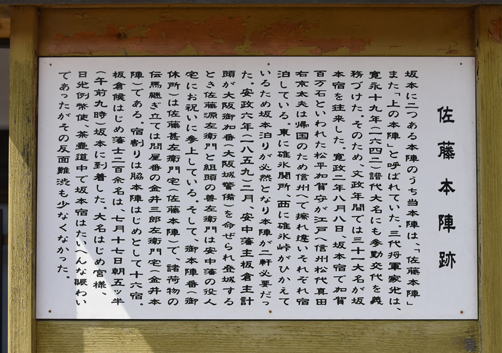

佐藤本陣跡

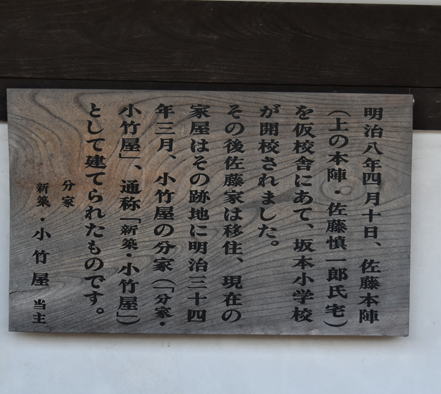

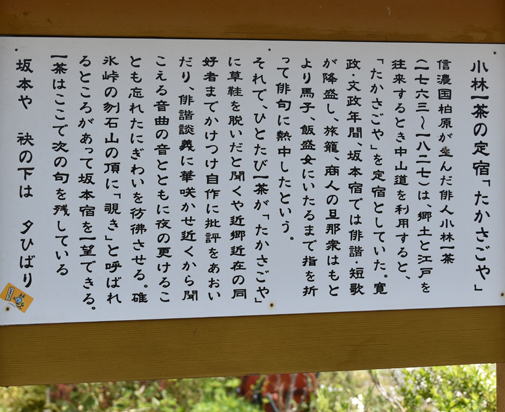

坂本小学校発祥の地 この辺り、多くの家に屋号

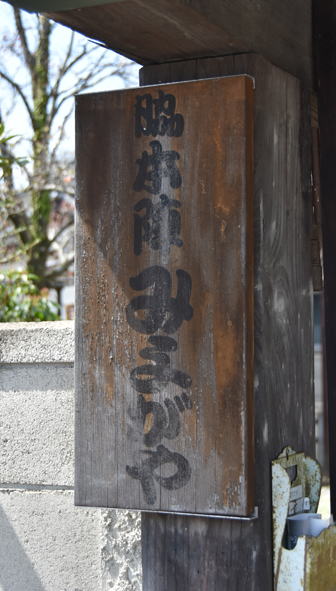

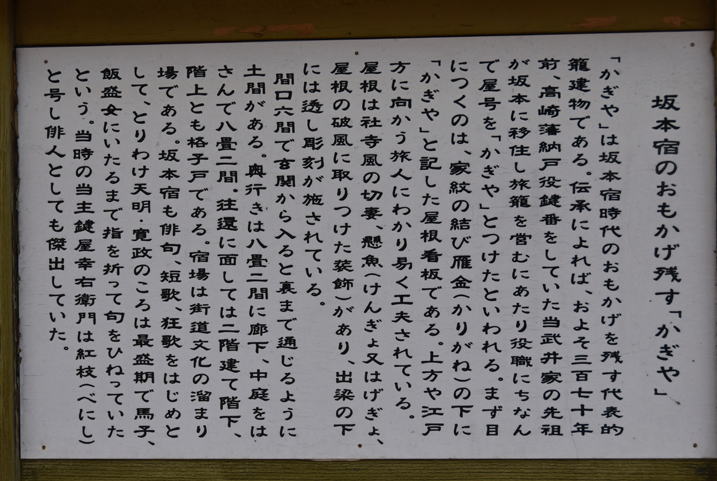

かぎや

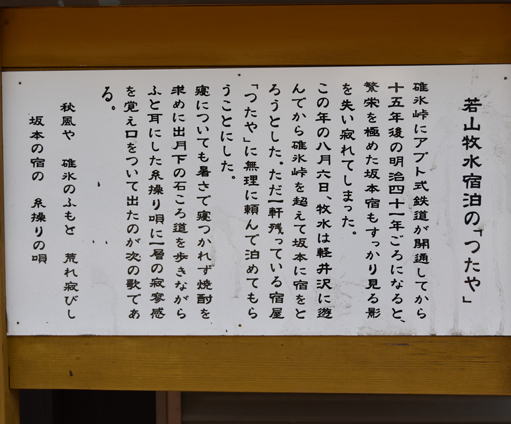

若山牧水とつたや、明治の末期には宿屋はここだけであったようです。

江戸へ三十四里、京へ百二里、先は長いです。

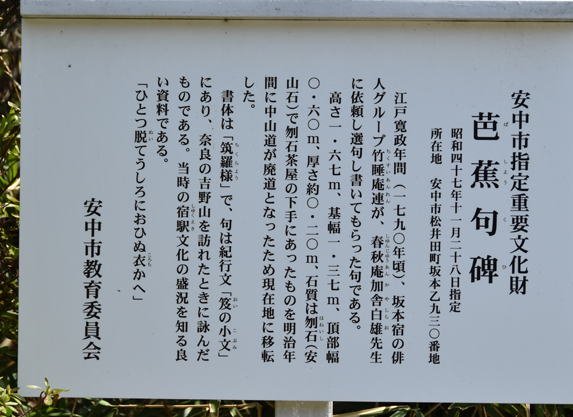

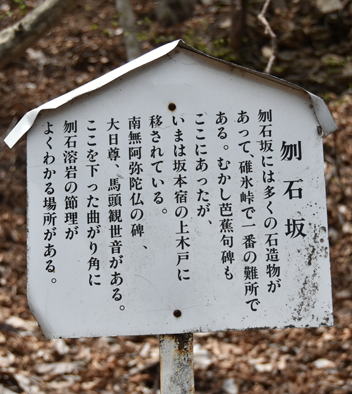

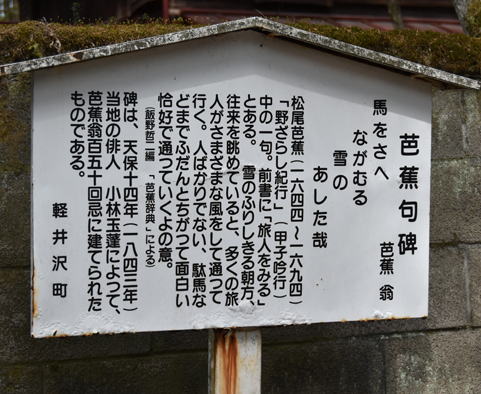

この辺りから右に入ると前回歩いたアプトの道の途中、とうげの湯へ行きます。芭蕉の句碑、この後登る刎石にあったものをここに移したようです。

坂本宿を後に、碓氷峠へと向かいます。

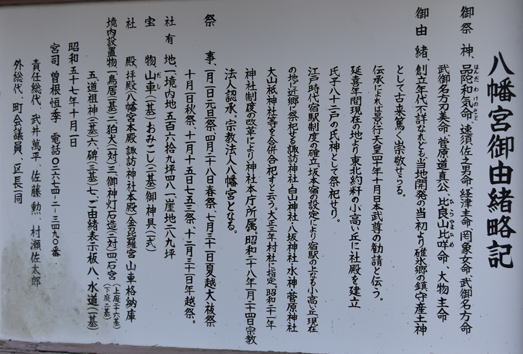

坂本宿のはずれ、八幡宮

旧道(自動車道)は右に曲がりますが、ガードレールの左を直進します。 旧道に戻ったところが旧中山道の入り口です。

中山道、碓氷小屋、碓氷峠登り口と書いてあります。

日本の道百選、旧中山道と書いてあります。 安政遠足マラソンコースとなっている。安政の御遠足(おんとおあし)は1回限りだったようですが、

昭和の時代に復活したようです。

急な登りが続きます。

ゴールは碓氷峠、熊野神社、ここから8㎞、まだまだです。

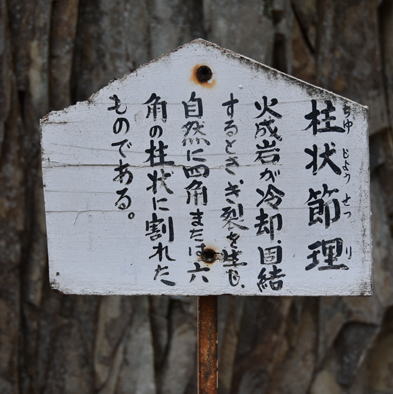

東軽井沢ゴルフクラブ? 群馬県ですが軽井沢 柱状節理、ケルンも作られていました。

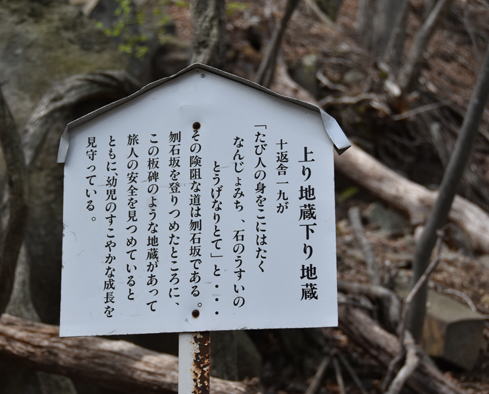

刎石(はねいし)坂、刎石山への登りは急で落石注意の個所もあります。

登山口からここまで約25分、かなりきつい登りでした。坂本宿全体を見渡すことができます。

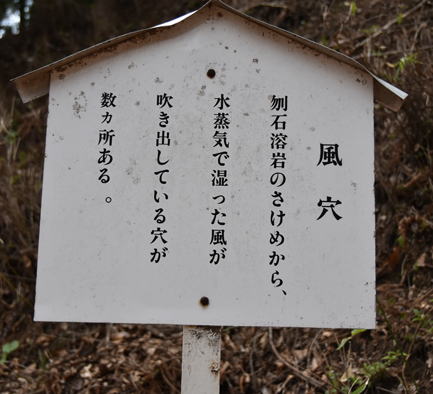

風穴

弘法の井戸、案内板は倒れてしまっています。井戸の覆いも倒れてしまっているのでしょうか。

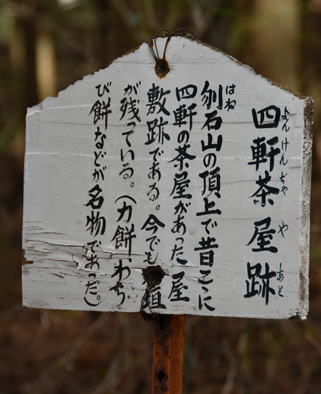

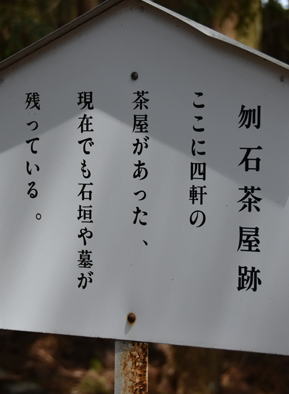

刎石(はねいし)山頂上付近には四軒の茶屋があったようです。土台らしきものが残っているのが見えます。

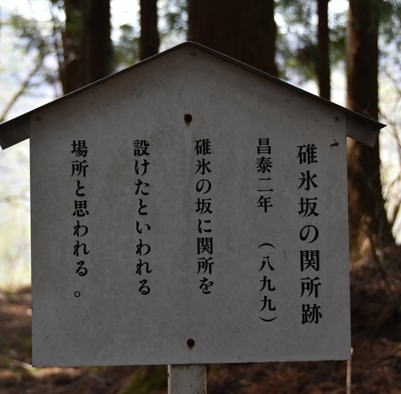

碓氷坂の関所跡、899年に設けられたようです。熊野神社まであと6.4㎞です。

関所跡近くで4名ほどの外人さんとすれ違いました。軽井沢から来たようです。この後もすれ違うのはほとんどヨーロッパ系の外人でした。

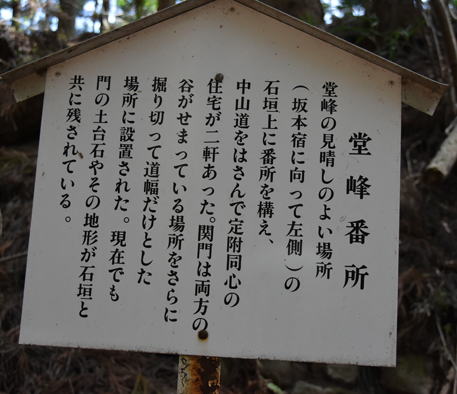

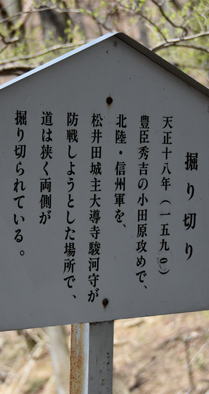

掘り切り、1590年、豊臣秀吉の小田原攻めへの防戦で両側を切り崩し、道を狭くしたようです。

青葉が芽吹く時期です。遠くに花が咲いているのが見えました。桜でしょうか。それとも大きなツツジの木、よくわかりません。

刎石山を過ぎてからはなだらかな道が続きます。

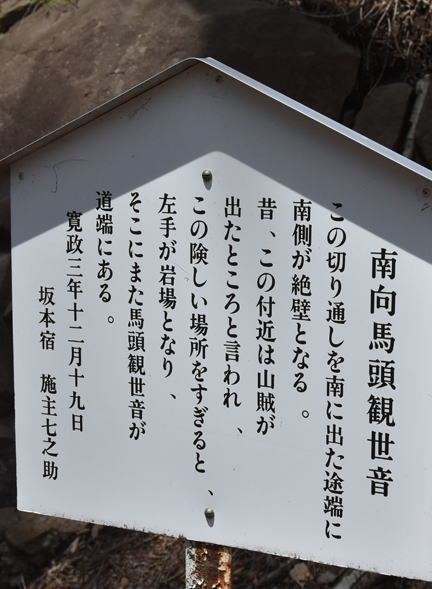

南向馬頭観世音

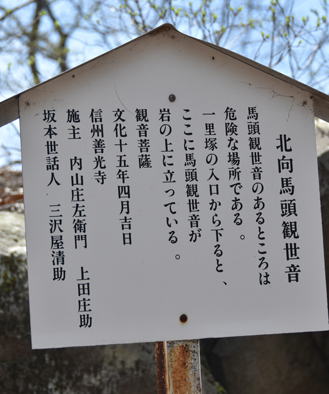

北向馬頭観世音

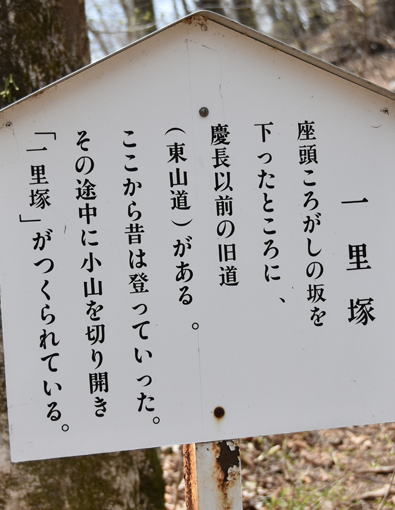

近くに慶長以前の旧道(東山道)、一里塚があるようです。

また二人の外人さんとすれ違いました。碓氷峠までに20名弱の人とすれ違いましたが、日本人は3名、残りはヨーロッパ系の外国人でした。

座頭転がし(釜場)、ここもやや急な坂道でした。

安政遠足の標識、ところどころにありました。

栗が原、栗の木が多いのでしょうか、明治天皇御巡幸道路と中山道が分かれるとことのようです。「見回り方屯所」、交番の始まりと書いてあります。

交番のことをインターネット検索で調べたところ、「http://hamakazuchan.la.coocan.jp/birthplace/koban.html」にいろいろ説明がありました。

安政遠足 このような窪地をかなり歩きます。数百年の間の人の通行や雨水の流れでこのようになってしまったのでしょうか。

木々が生い茂り、刎石山での坂本宿の眺めから後、遠くまで見渡せるところはありませんでしたが、ようやく見晴らしの良いところに来ました。

鹿が食べたのでしょうか。

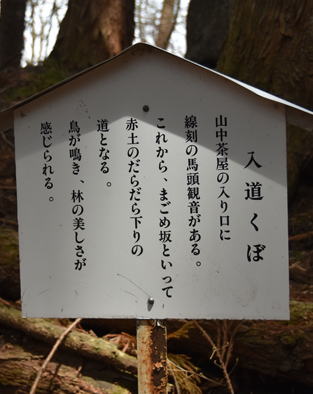

入道くぼ、馬頭観音

造成地の址、廃墟のようなところに来ました。

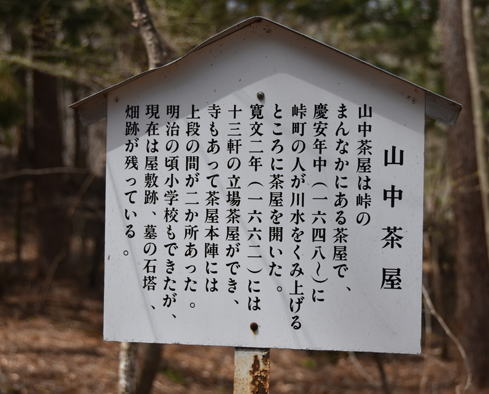

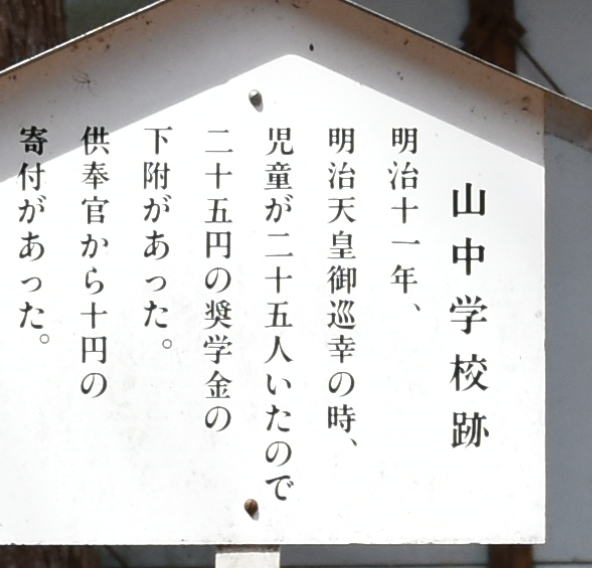

山中茶屋、昔は小学校もあったようです。

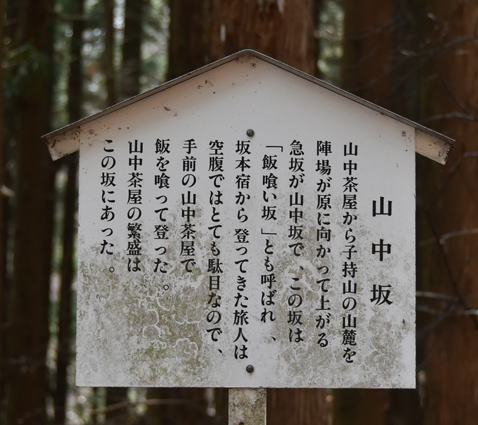

この辺りも造成した跡が残っています。 山中坂

廃墟があちらこちらに見られます。まだ碓氷峠までかなりあるところです。今回の歩きではこのあと30分ほど歩き、熊野神社辺りに到着できました。

12時近くなり、この辺りで10分ほど休み、昼をとりました。 バスの残骸もありました。

開発会社の名前も見えます。

この道を車が通ったのでしょうか。 ここで旧中山道は左に下り、安政遠足の道は右に行きます。

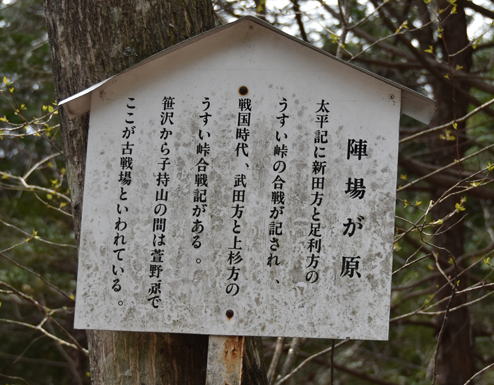

この辺りが陣が原、古戦場 旧中山道はここで若干下ります。

化粧水跡、近くに水は見当たりませんでしたが、写真の奥にあるのでしょうか。

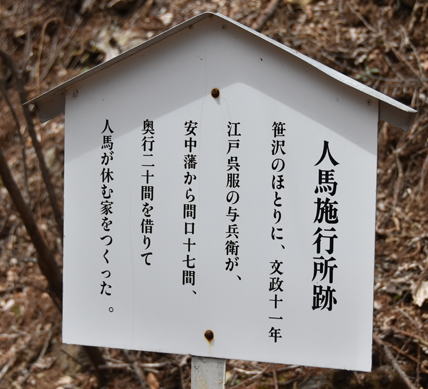

人馬施行所跡、坂本宿から登りはじめ、沢を渡ったのはここだけです。

峠へ向けての上り坂です。長坂道

ようやく峠につきました。

上州路碓氷峠越えのみち、坂本宿8.5㎞、霧積温泉6.1㎞とあります。熊野神社まだあと少しです。

霧積温泉は坂本宿からさらに奥にありますが、上州路はどのように通っていたのでしょうか。

霧積温泉は明治のころ栄えていたようですが、1910年の山津波で壊滅的被害にあったようで、現在は1件だけ温泉旅館が残っているようです。

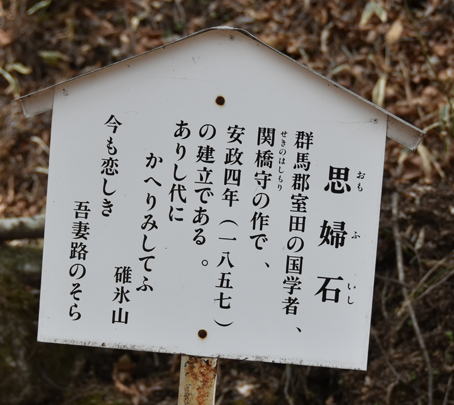

思婦石

道標が入り乱れている感じです。

熊野神社近くの茶屋が見えてきました。12時40分頃でした。

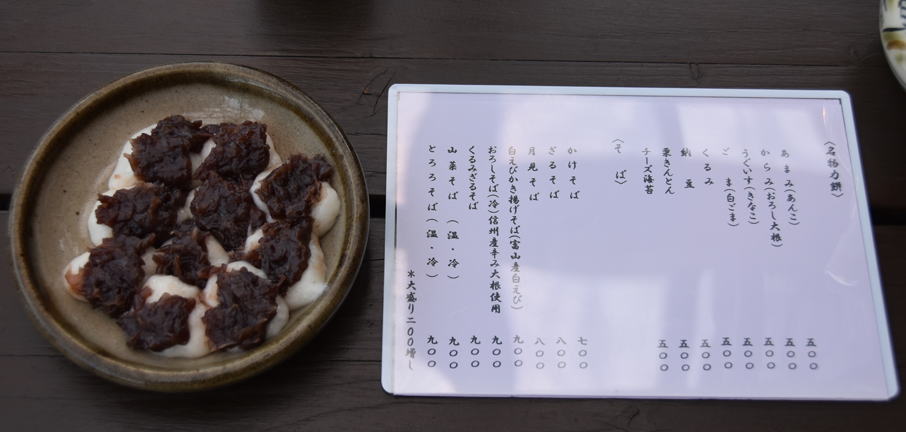

峠の茶屋で一休み、力餅を食べ、13時ころ出発しました。

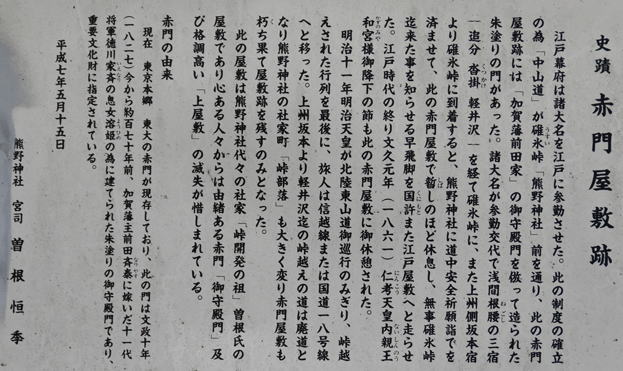

赤門屋敷跡

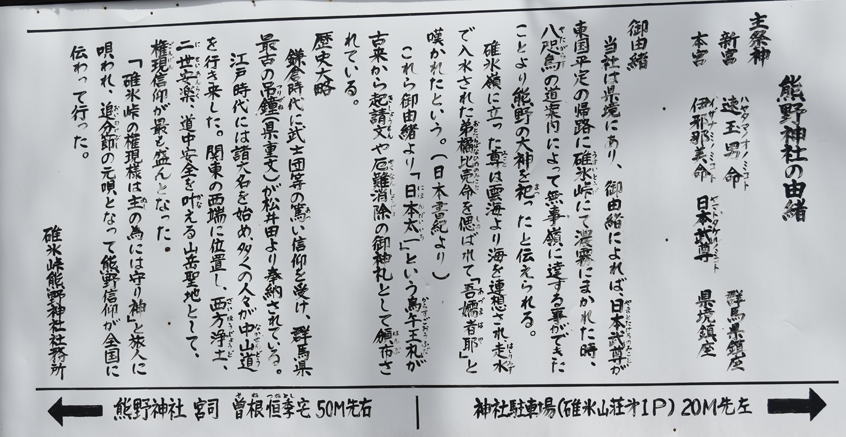

熊野神社 安政遠足(とおあし)決勝点

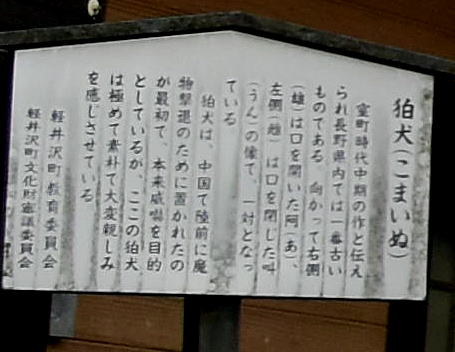

室町時代からある狛犬

熊野神社が群馬県と長野県の県境です。

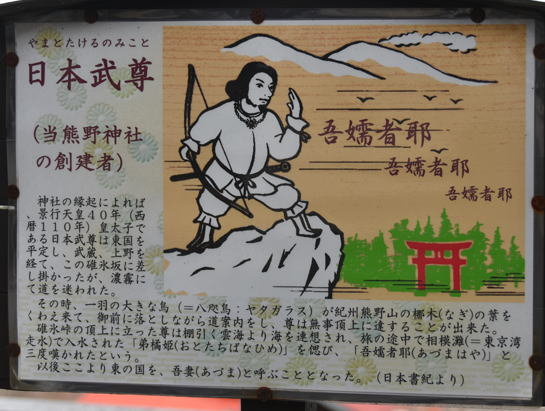

日本武尊とヤタガラス

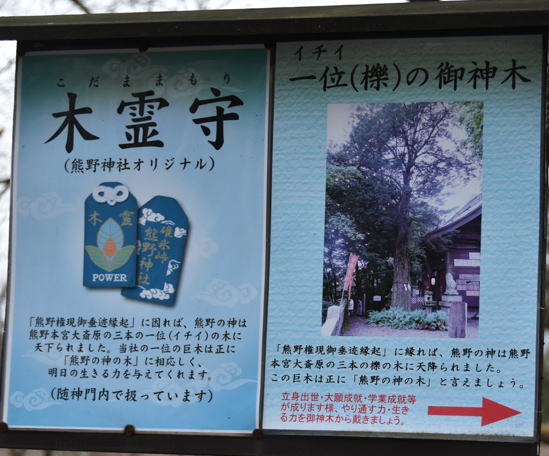

イチイの御神木

石の風車

奥に見えるのはトイレ 碓氷遊歩道を歩き、軽井沢へ下りました。この辺り旧中山道は分かりにくいようです。

木々の間に浅間山が見えました。葉が茂ってからでは無理な感じです。

道はしっかり整備されていましたが、人家に近づくとややわかりにくいところがありました。標識が腐っていたりです。

どうにか自動車道へ出られました。

二手橋 修学旅行でしょうか、生徒がたくさん

芭蕉句碑

つるや旅館 軽井沢宿到着です。14時ころでした。

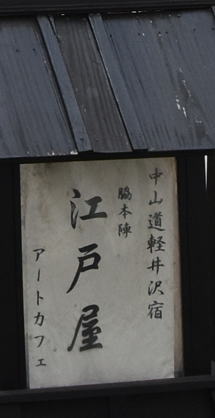

脇へ入ったところに脇本陣江戸屋、アートカフェ

新幹線軽井沢駅は左へ、中山道は右へ、中軽井沢へ向かいます。

軽井沢宿の繁華街を過ぎると人も車もほとんどない太い道路を歩きます。時々レンタサイクルの人が追い越してゆきました。

旧近衛文麿別荘(市村記念館) しなの鉄道の踏切を渡り、南側の細い道を歩きます。

浅間山がよく見えました。

15時5分頃、しなの鉄道中軽井沢駅へ着きました。

しなの鉄道中軽井沢駅から軽井沢駅までは一駅

軽井沢駅からの帰路の鉄道は新幹線しかありません。 上野近く

ページのトップへ戻る