2018年11月24日(土)、JR原駅を出発し、原宿、沼津宿、三島宿を経由し、JR三島駅まで、約16.5㎞、33000歩ほど歩きました。

この日も晴れて雲もほとんどなく、富士山を眺めながらの歩き旅でした。三島は鰻が名物、食べることを予定していたのですが、

土曜日でもあり、老舗の店は2時間待ちとのこと、諦めました。

2018年11月24日(土)

8時15分に駅に到着、20分頃から歩き始めました。

駅前から富士山、すそ野は前の山に隠れているようです。 原駅入口交差点、この時計は3時間ほど遅れていますね。

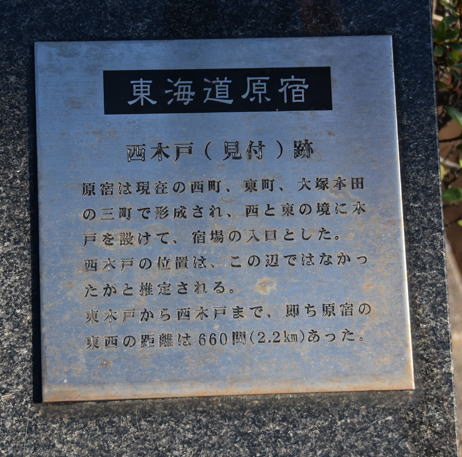

この辺り、前回裏道で歩いてしまったので少し戻りました。東海道原宿 西木戸(見付)跡、ここまで戻り、沼津宿方向へ向かいます。

8時30分頃でした。

ここの白隠正宗は銘酒のようですが、朝早く、開いていません。

徳源寺 富士見の松 高札場跡

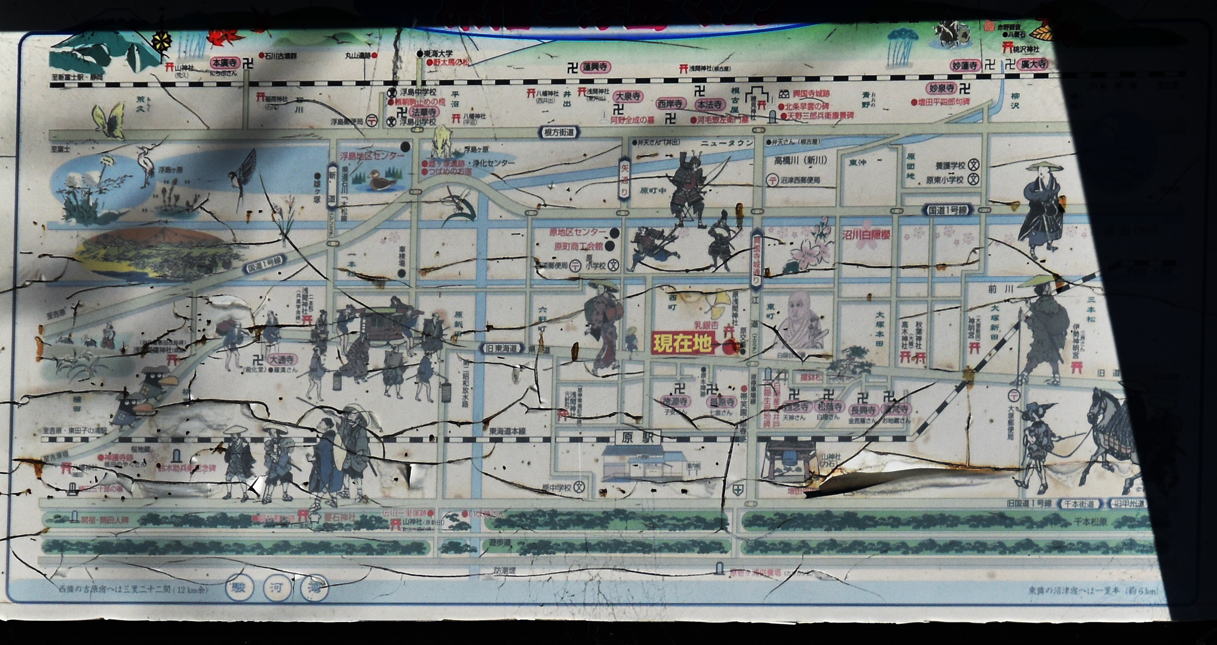

原宿と浮島マップ(太陽光の加減でタイトル部が黒くなってしまいました) 原の歴史・地域概要を閲覧してこの辺りの昔の様子が分かりました。

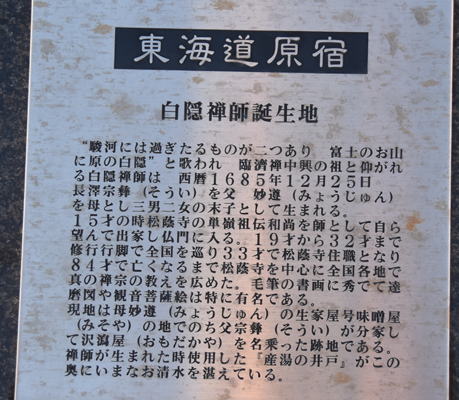

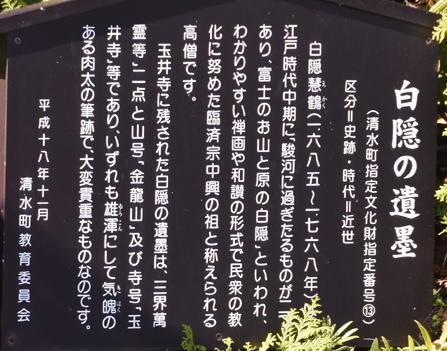

白隠禅師誕生の地

石造りの蔵のような建物、この辺りでは所々で見かけました。

キャベツ、白菜、大根、ネギ、無人販売

富士山、この辺りでは裾野は見えません。

東田子の浦辺りでJR東海道線の山側に入りましたが、ここで踏切を渡り、また海側に戻ります。9時10分頃でした。

JR片浜駅前です。9時20分頃でした。

松長一里塚跡、9時35分頃でした。

この辺りで海岸に出てみました。 海側にある現在の東海道を渡り、松並木の先に海岸があります。

潮風の影響か、台風の影響か、松の葉が大分枯れていましたが、その先に富士山が見えます。

海辺にはカモメが日向ぼっこ!

この辺りから見える伊豆半島、先端は半島の付け根、大瀬崎あたりでしょうか。海岸にはかなり上のほうまで、流された木々が打ち上げられています。

こちらは左端、御前崎から富士川のあたりまで見えます。所々で打ち上げられた木材などの焼却もしているようです。

広い海岸、所々に釣り人の姿も見られます。

この辺り、海岸にそって松がたくさん、千本松原と呼ばれているようです。

グーグル地図から見た感じでは海岸に沿って田子の浦港近くから沼津港近くまで松並木が広がっています。

特にこの辺りが松林の幅も一番広い感じです。

まだまだ海岸の清掃には時間がかかる感じです。

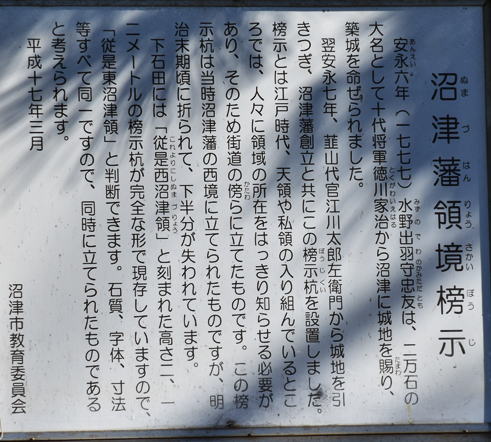

10時頃に元の道へ戻りました。 沼津藩領境榜示

水野出羽守忠友、韮山代官江川太郎左衛門から1777年に城地を引き継ぎ沼津藩創立、

韮山の反射炉などの江川太郎左衛門は1801年~1855年の36代当主

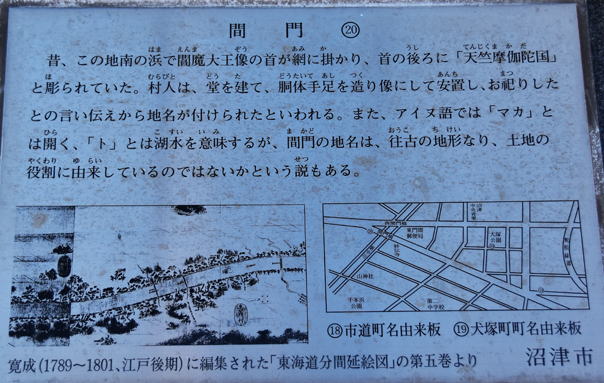

間門

間門橋

六代松、ここから右に少し寄り道をしました。5分ほどで往復です。

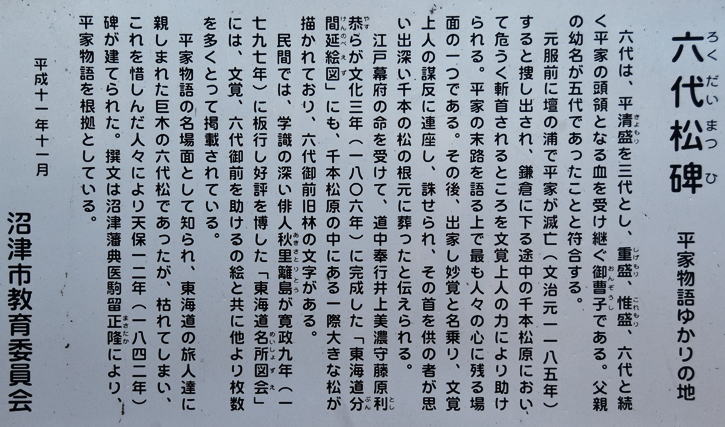

六代松碑、平家物語ゆかりの地

平家物語の名場面、六代松は天保12年(1842年)に枯れてしまったようです。

街道に戻ります。10時35分頃でした。

沼津宿に入っています。

どこか喫茶店にでも入ろうと思いましたが、なかなかありません。

ここから三島のほうに向かうのですが、喫茶店を探しながら沼津駅のほうまで行きました。

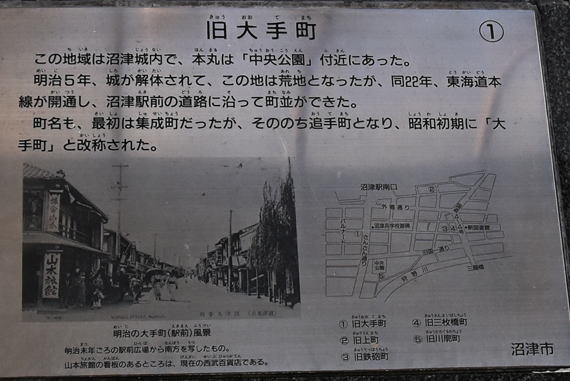

旧大手町

地下道をくぐって沼津駅前です。軽く昼を食べて、沼津駅前を11時30分頃出発しました。

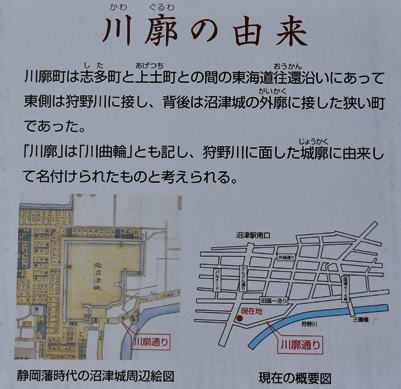

川廓通りまで戻って旧東海道歩きです。11時40分頃でした。

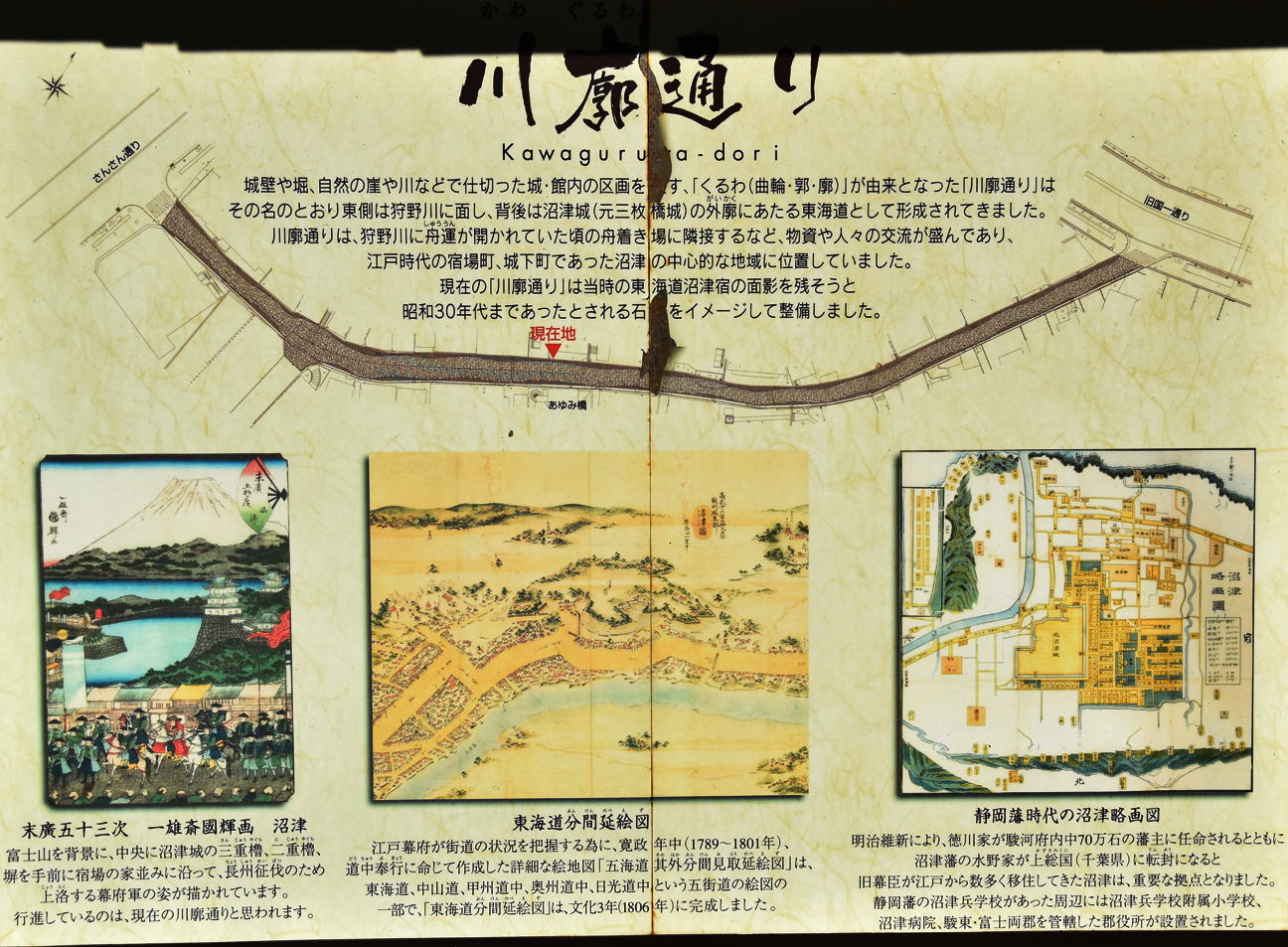

川廓通り

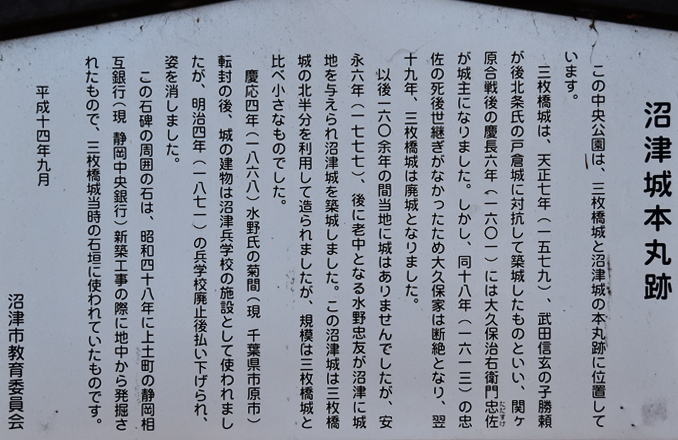

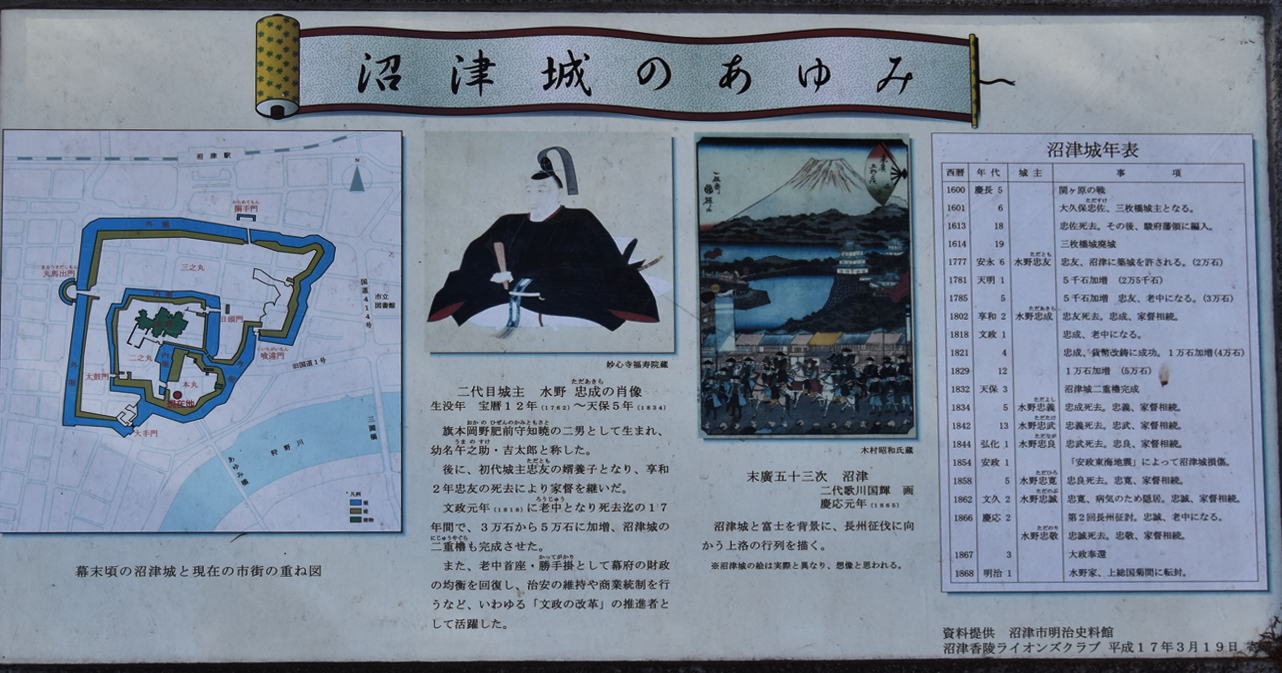

川廓通りから狩野川とは反対側に上ると沼津城(三枚橋城)本丸跡になります。 沼津城本丸跡、中央公園となっています。

歩み橋に入り、狩野川の上に出てみました。1958年、狩野川台風を思い出させます。この辺りでもかなり高い堤防が出来ています。上流側

狩野川、河口側 川廓通りを進みます。

川廓通りから幹線の東海道へ入ります。11時50分頃でした。

幹線から脇の旧道へ入ります。

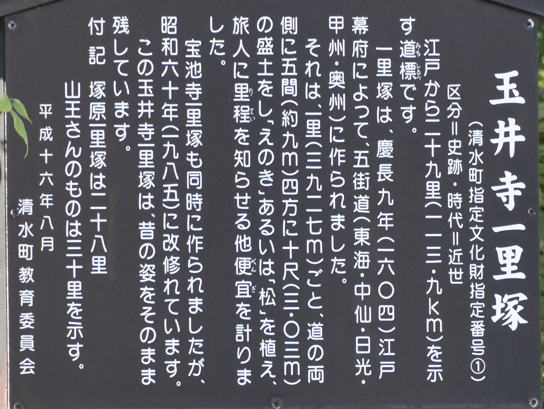

沼津一里塚、12時頃でした。

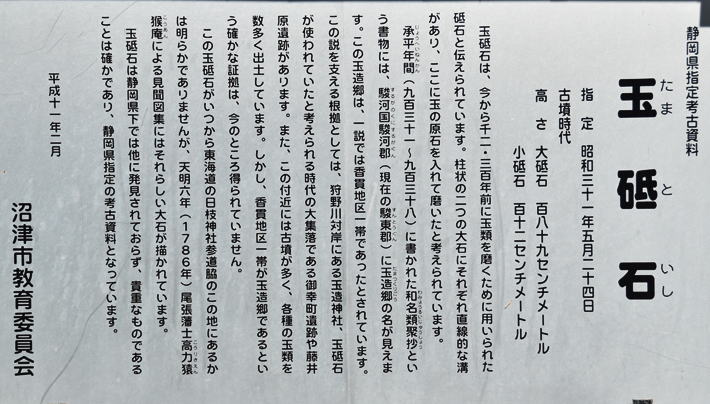

玉砥石、千二三百年前に玉類を磨くために用いられた砥石

この溝に玉を入れて磨いたとのこと

沼津一里塚、この場所は一里塚公園となっています。

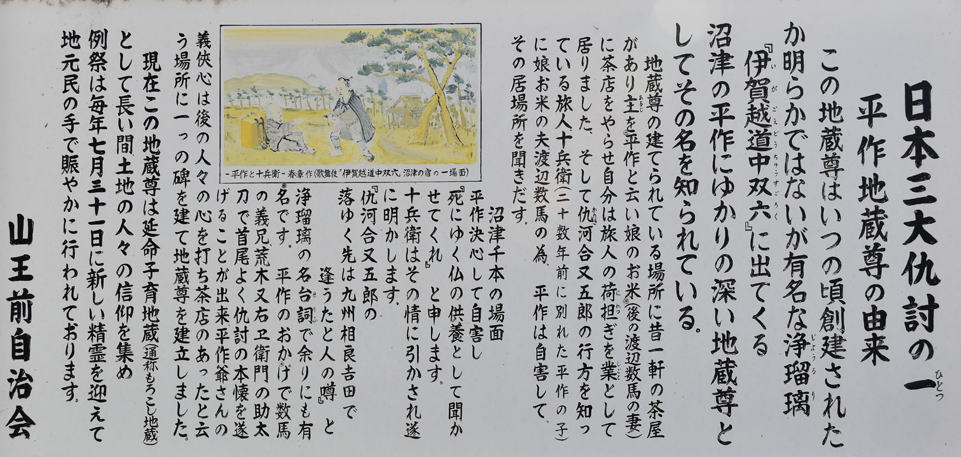

「日本三大仇討の一」、浄瑠璃「伊賀越え道中双六」に出てくる沼津の平作にゆかりの深い地蔵尊

荒木又右エ門の助太刀で河合又五郎仇討の本懐を遂げる。

右は狩野川の堤防です。溢れたらこの辺り大変です。 幹線に戻ります。12時10分頃でした。

東下石田、ここでまた幹線から右脇へ入ります。

これより西沼津領とあります。12時20分頃でした。 石造りの蔵のようです。

潮音寺、弘法大師ゆかりの地、ほか

源氏双柿、おやつに買いました。

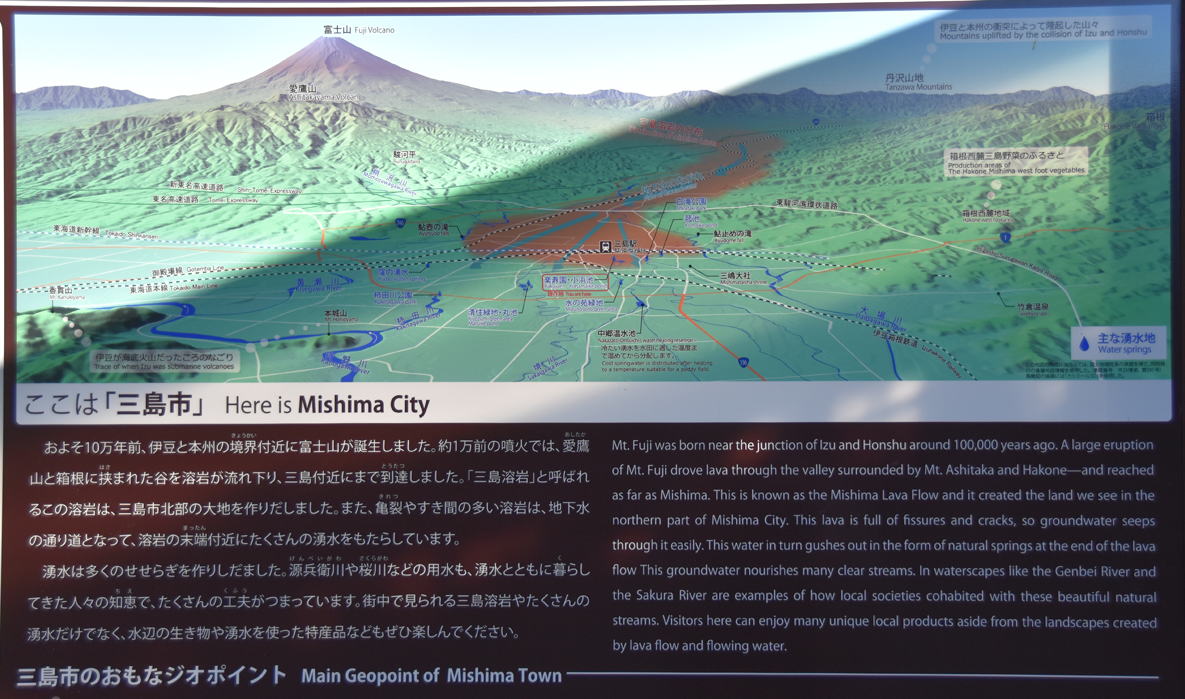

黄瀬川を渡ります。冨士の右側のすそ野が見えてきました。12時30分頃でした。

少し松並木が残っています。

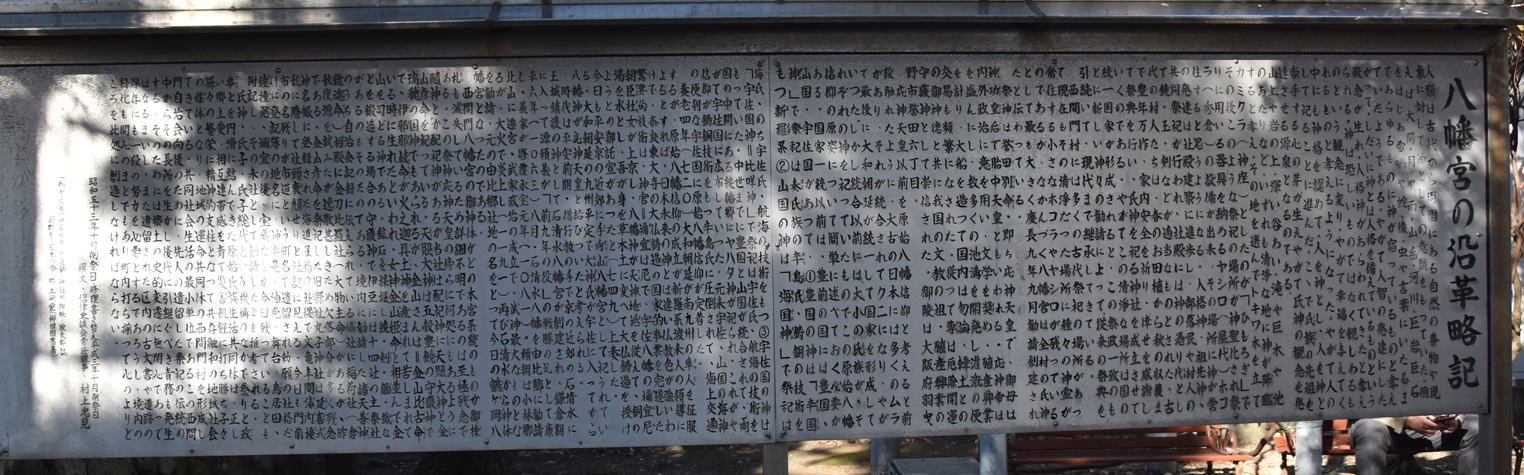

八幡神社、12時40分頃でした。

頼朝と義経の対面石 対面石とねじり柿

治承四年(1180年)のこと

対面石 自動扉でした。

12時50分頃出ました。

今年はサザンカが良く咲きます。

少し道が狭まり、すぐのところに伏見一里塚があります。13時頃でした。

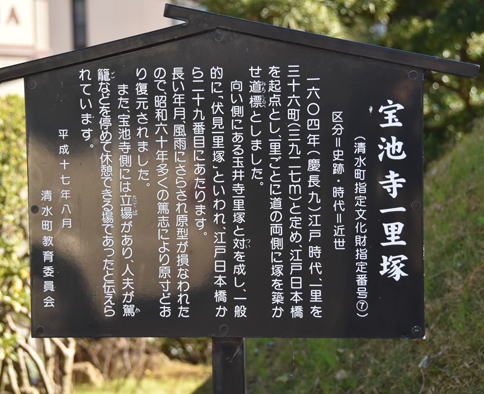

伏見一里塚(玉井寺一里塚と宝池寺一里塚)、玉井一里塚は昔のまま、宝池一里塚は1985年に改修されたもののようです。

石でできた蔵、こちらは人が住めるように改装した感じもします。

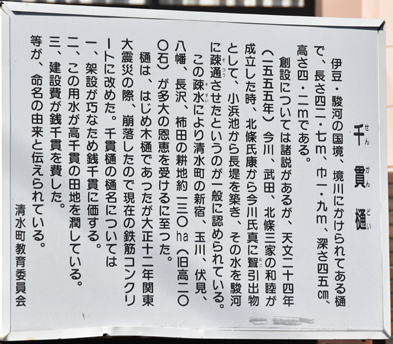

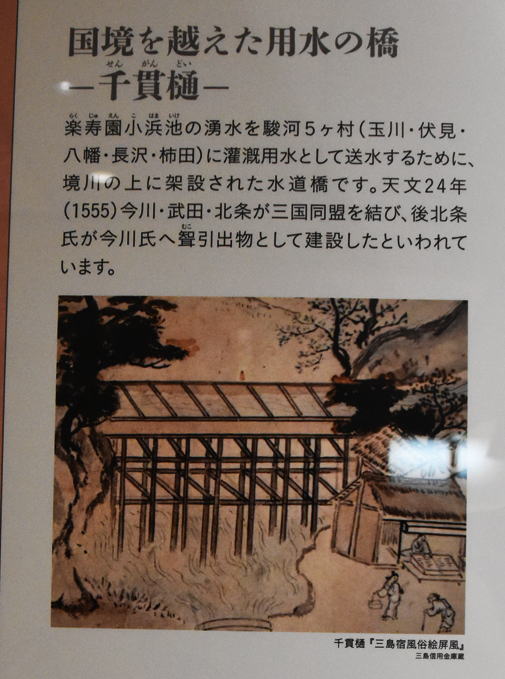

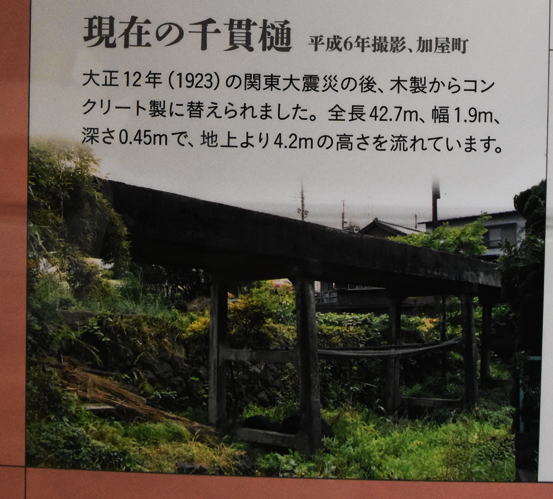

千貫樋

上の写真の橋の欄干の左奥、この道路とほぼ平行に千貫樋が通っているようです。

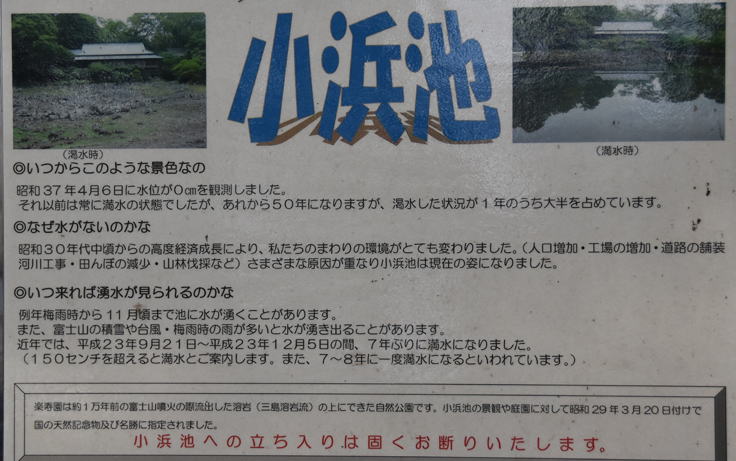

この後立ち寄った楽寿園内の小浜池から駿河への疎水、直交する境川の上をまたいで水道橋が作られています。

1555年に今川、武田、北条が三国同盟を結び、北条氏が今川氏に引き出物として建設したようです。

関東大震災の後、木製からコンクリート製に替えられたとのことです。

この写真2枚はこの後寄った楽寿園内の三島市郷土資料館にて撮影したものです。

こちらは千貫樋に直交する境川

みしまコロッケ

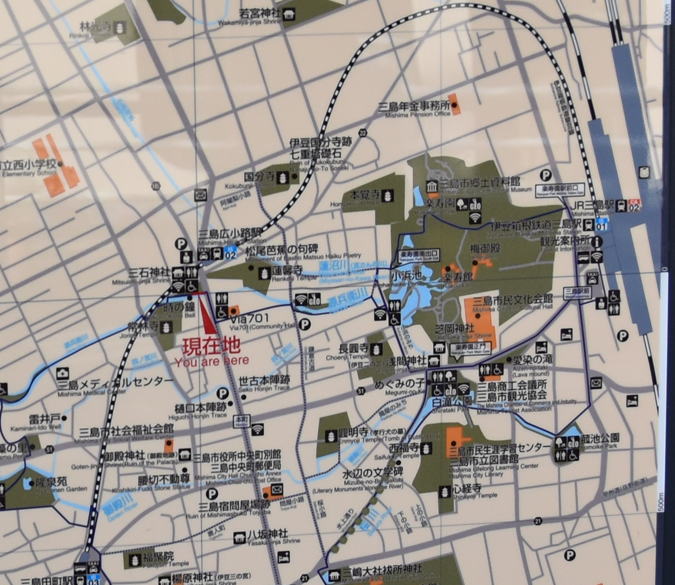

伊豆箱根鉄道、三島広小路駅、三島―修善寺の電車です。13時20分頃でした。

三島広小路駅近くの老舗の鰻屋、行列ができており、2時間待ちとのこと、諦めました。

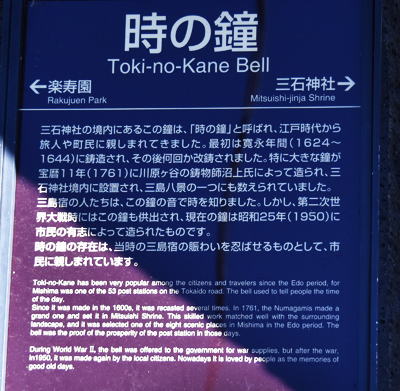

鰻屋さんの裏あたり、時の鐘など見物して三島駅のほうへ向かいました。

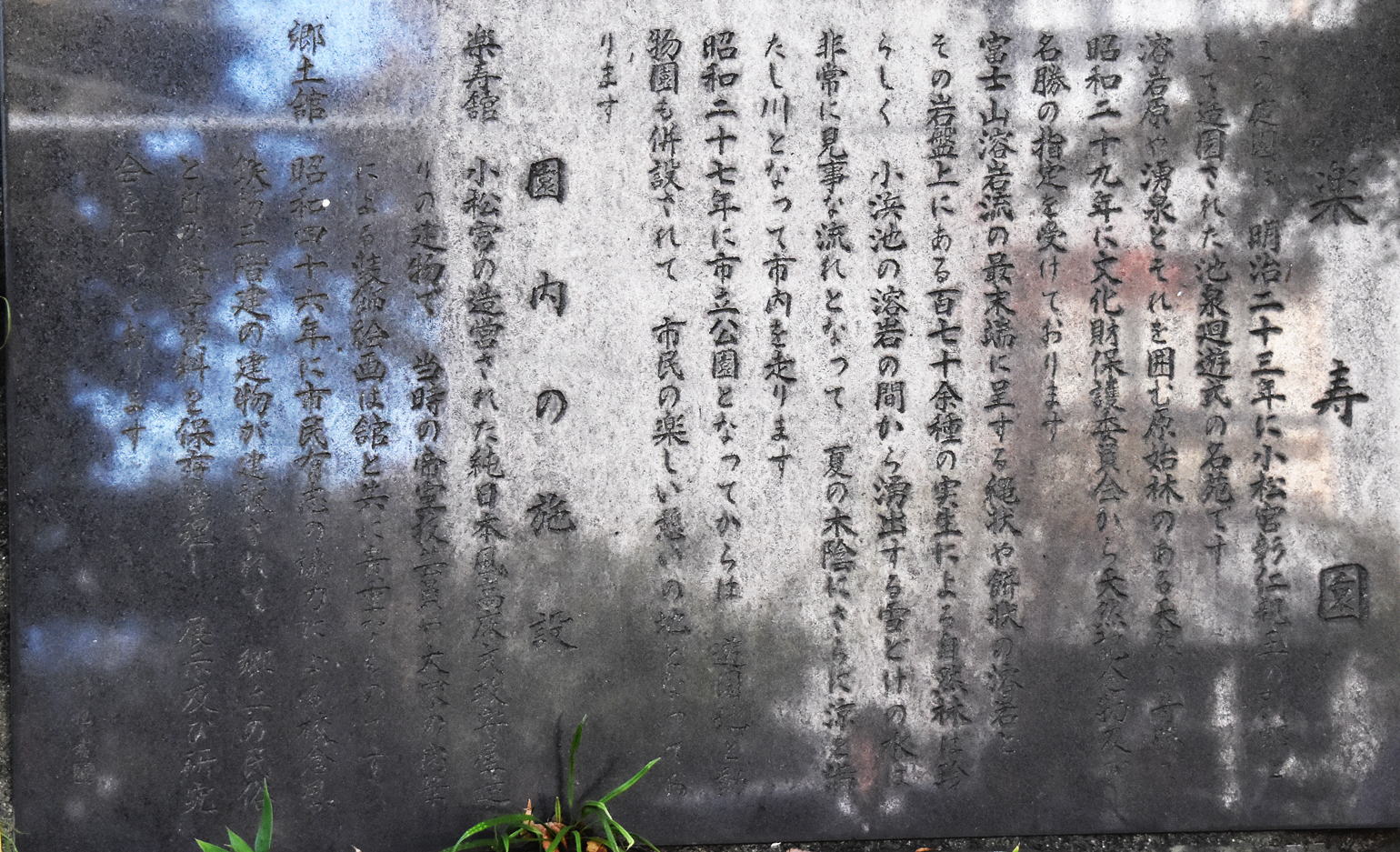

三島駅近く、名勝、天然記念物 楽寿園

溶岩や湧泉と原生林のある公園

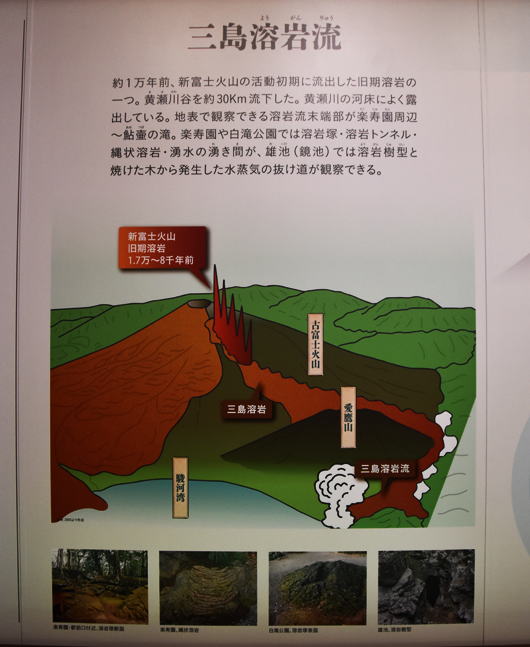

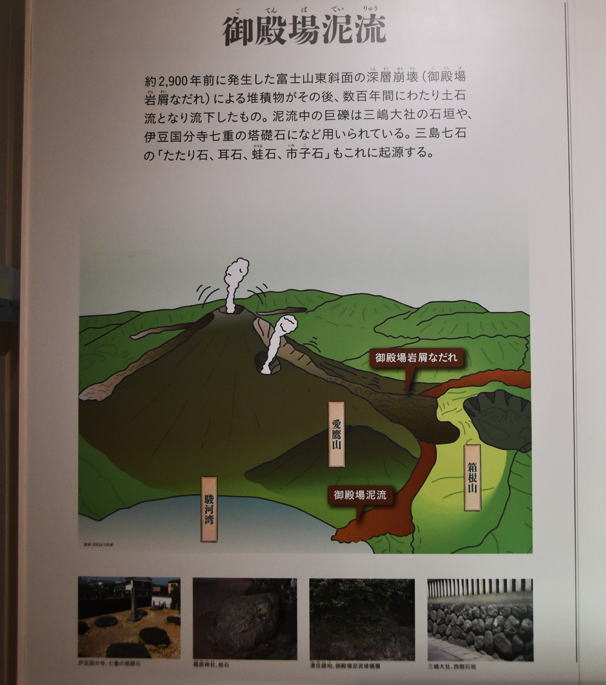

通路脇に見える岩は溶岩、富士山の溶岩流の末端に位置するところです。

縄状溶岩 三島溶岩流

小浜池、水のない時期が多いようです。

池に水はありましたが少ない感じでした。

雲がなければ後ろに富士山は見えたのでしょうか。

白くなっている溶岩部分は水量が多い時には水の中なのでしょうか。

園内で餃子祭りを開催中でした。昼食を食べていなかったので色々な餃子で昼としました。14時頃でした。

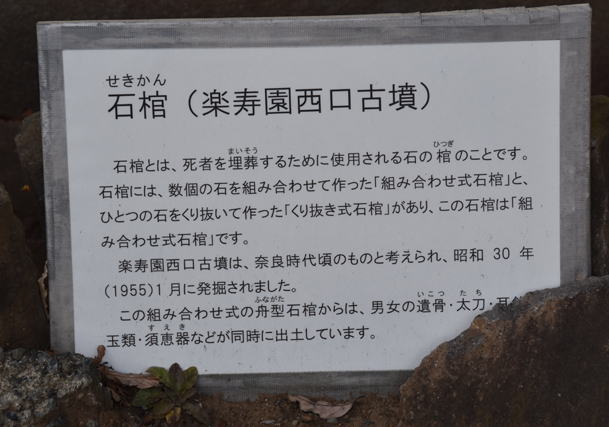

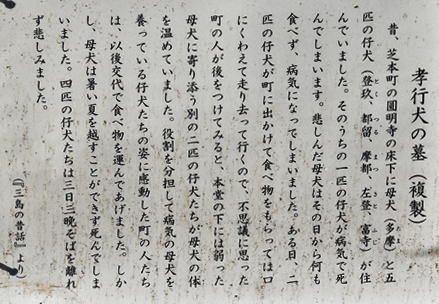

園内にある三島市郷土資料館

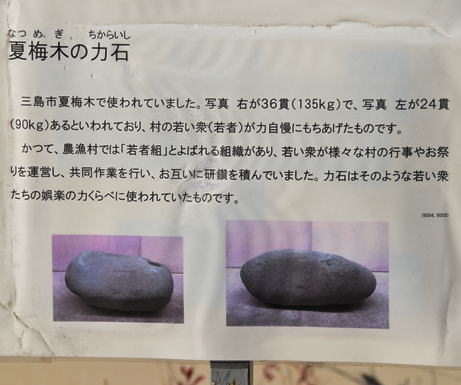

夏梅木の力石

三島市郷土資料館に入りました。

紅葉がきれいでした。

十月桜、咲いていました。

楽寿園の駅側の出口を出てすぐ前が三島駅、15時頃でした。

ページのトップへ戻る